小长假过后,同学们已回归课堂,在老师的带领下开始了新的学习。这幅景象,仿佛历史回响的另一端:在两千多年前的华夏大地上,也有一群学子,正跟随他们的夫子周游列国,踏上一场追寻智慧与真知的人生远征。

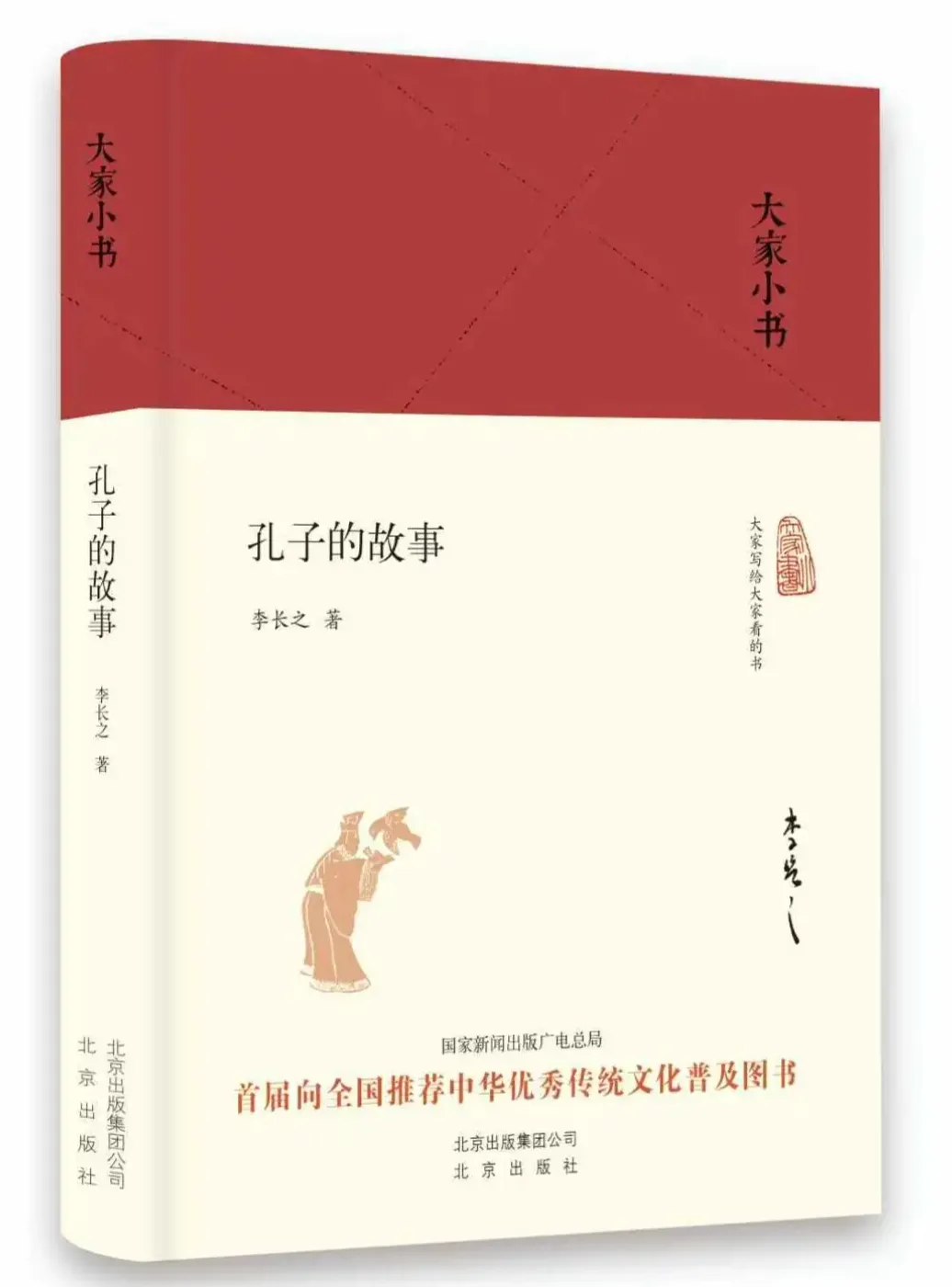

今天,我们不妨从一本“大家小书”开始,重新认识一位更真实的孔子。李长之先生所著的《孔子的故事》,没有将他塑造成神坛上完美的圣人,也没有陷入繁琐的哲学阐释,而是以饱含理解与共情的笔调,还原了他在乱世中跌撞前行、会叹气却也不放弃的一生。这本书为我们展开的,不是一个答案,而是一种方法——一种如何在“不完美”的人生中,保持坚定与温和,完成对自我的托举。

《孔子的故事》

李长之 著

北京出版社

跟着上海师范大学语言学副教授王弘治的视频,了解真实孔子的“逆袭之路”。

孔子出生在一个贵族家庭,他的父亲叔梁纥是一个赳赳武夫,鲁国的大夫。如果从他的远祖说起,他甚至是殷商王族的后代。但是到了孔子,他父母的结合,在当时可能并不为礼制所承认。所以在孔子父亲死后,他父亲的家族就把他们母子赶出了这个大家族,甚至都没有告诉他们孔子父亲埋葬在什么地方。

孔子自幼与母亲生活在鲁国都城阙里一个贫民窟当中。母亲去世后,孔子尚在服丧期间,恰逢鲁国贵族季氏举办宴会。孔子想到自己身上也流淌着士族的血脉,便决定前往参加。结果在季氏的大门口遇到了季氏的家臣阳虎,阳虎就给了孔子一个白眼,说我们招待的是士人,可不是你这样的人。

从孔子的经历想到了一个热门词汇:托举。孔子的早年他有什么托举呢?家族给他托举吗?有贵人给他托举吗?他就是在贫民窟,在遭受世人的白眼当中慢慢成长起来的。对我们来说,如果你缺少家族、贵人的托举,什么才是你最好的自我托举呢?那就是教养、学习。

孔子三十而立以后,也不是一帆风顺的。孔子给人看过牛羊,做过管牛羊的小吏,也做过管仓库的小吏。大概是到了五十一岁的时候,他才正式地成为鲁国的一个中都宰,可以算是踏上了仕途。

孔子的仕途可以说走得更加艰难。虽然他做出了一番很值得大书特书的事业,但是实际上他做了五六年的官,混不下去了,开始周游列国。

晚年,孔子实际上就是在颠沛流离、凄凄惶惶当中度过的,到处碰壁,无人重用。他到了七十多岁,唯一的儿子孔鲤先于他而逝,他最杰出的、也是他最亲近的学生,颜回、子路,都死在了自己的前面,白发人送黑发人。这样的人生可以说真是惨到了极点。

这样的人生还有什么意义呢?我们要知道,我们记住孔子,不是因为他一辈子做了多大的官,他积累了多少的财富,我们所记住的是他的思想。他在两千多年里,用他的价值观浸润了一代一代的中国人。他的人生的事业,不是在于朝廷、官场,而是在他所开办的私学当中,在他所教授出来、所培育出来的那些人才的身上,而且这些人一代一代地,再把孔子对他们所说的话,他所坚持的那份价值观,一直传递到了今天。

这种人生的意义就告诉我们,我们应该坚守自己的理想,去做一些符合长远价值的事情,而不要简单地以眼前的利益来评价自己。