不是人人都能写好诗

文丨邵燕祥

一九八二年十一月,我在文学讲习所做过“一个诗歌编辑谈诗歌编辑”的讲话,其中“引经据典”地说到诗有别才,不是人人都能写好诗,更不是每个初学写作者都适于把写诗当作终身事业。

编辑部每天收到大量稿子,是不是对每个人都要满腔热情去支持他用全副精力致力写作,或鼓励他为成为作家、诗人而奋斗?如果我们在回信中,不加分析地一味地去做这样的鼓励,恐怕未必恰当;有时倒会适得其反,害人不浅。我很欣赏严文井同志在《青春》(一九八二年十期)上发表的意见,其中有这样几句话:“他们编辑都应该是发现者,善于从我投去的十篇稿子中发现一篇勉强能用的稿子;或者从十篇都不能用的稿子当中耐心发现我还有一点好苗头,鼓励我再接再厉;或者发现我既无基础又无才能,坦率及时地对我进行宣判,免得我在这方面浪费光阴。”编辑对那些没有创作前途的人进行坦率的劝告,也是一种负责的表现。可能当时要挨骂,骂你编辑老爷太武断;也可能这么一刺激使他发愤,有所成就,那自然是好事。如果他冷静地考虑,接受了这一劝告,不再浪费光阴,而把才能用到别的方面去,那也算编辑做了一件好事。

这样的意见并不是严文井同志第一个提出的。但是近年来,像他这样诚恳地提出忠告,还是少有的。高尔基《给青年作者》一书的开篇,一九一一年,高尔基给加兹奈里逊的信说:“您好像不很明白诗是什么,俄罗斯语言也不熟练,而且俄国诗人们的作品似乎都没好好地读过。我想忠告您:还是中止写诗好。现在,在您那儿,看不出诗才。”如果高尔基不这样写,鼓励他写下去,他一无所成,过若干年他会骂高尔基;那时倘能骂高尔基还算是他的清醒,如果一直没有自知之明,总抱着一种怀才不遇的感情,长期陷入盲目性,那就损失更大了。

二十世纪五十年代我们出版了苏联诗人伊萨柯夫斯基《谈诗的技巧》,都是给青年作者的信。序言里有这么两段话:

我很明白,绝不是每一个初学写诗的人都有天才,并不是他们每一个人都能成为诗人。有许多人简直是在迷途上,在白白地欺骗自己。但是他们正在写,他们怀着希望,他们把大量的精力消耗在绝不是每个人都能胜任的工作上。

我曾经考虑过很多次,如果对这些人谈谈什么是诗,谈谈为什么有些人能写出好诗,有些人不能,谈谈一个有写诗的能力的人还需要怎样,他应当成为什么样的人,他应当怎样写作,向什么方向努力,那也许会有很大益处的。

在给女作者林娜的信中有这样几段话:

可惜,还有第三类人。这就是那些人,他们一度想象自己有写诗的天才,虽然实际上一点也没有这种天才,但他们又不肯把这种想象中的天才抛开。这种人通常会变成写作狂,也就是认为自己是没有被承认的天才。他们写了整整一生,并且认为写得比别人更好,觉得自己怀才不遇只是因为命运的摆布,因为别人的恶意罢了。他们继续怀着不满和痛恨。

您有没有写诗的天才——现在很难确定。因此,您无论如何不要把全部希望都寄托在写诗上。这也许会使您上当的。

如果您有天才(即使表现得非常晚),那也是一件很好的事情。如果将来表现出您写诗不过是青年时期的爱好,那么,将来您就要能够及时明白这一点,能够及时从事另外一种工作。

我知道有这样一种情形:有些青年想象自己是个诗人,于是就丢下功课,开始去追求光荣了。但是,他们当然不会得到任何光荣,后来他们也必定会感到痛苦的失望。

我所说的这些青年简直把自己的生活都毁坏了。

我们做编辑工作的,能及时地向一些不适合搞创作的同志提出劝告,恐怕应该说是一种负责态度。

伊萨柯夫斯基《谈诗的技巧》这本书的最后,有这么一段话:

至于说到那些写诗虽然已经写了十年,十五年,或者十五年以上,但仍旧没有任何良好成绩的人,那就不能认为他们的天才还没有来得及表现。我们用最正确的说法来说,他是没有这种天才,而且应当很坦白直率地说明这一点。这样长久地做一个“初学写诗的人”,或者这样长久地坐在“预备班”里,超过任何预备班的期限,也的确是令人无法理解的。

自然,任何一个人——年轻也好,老年也好——只要他喜欢写诗,他就有权利写诗。但是他有时候也还得想一想:假若一个人做的是他显然做不好的工作,而因此他的工作不能带来任何对社会有益的结果,那么他做这件工作究竟有没有意义呢?

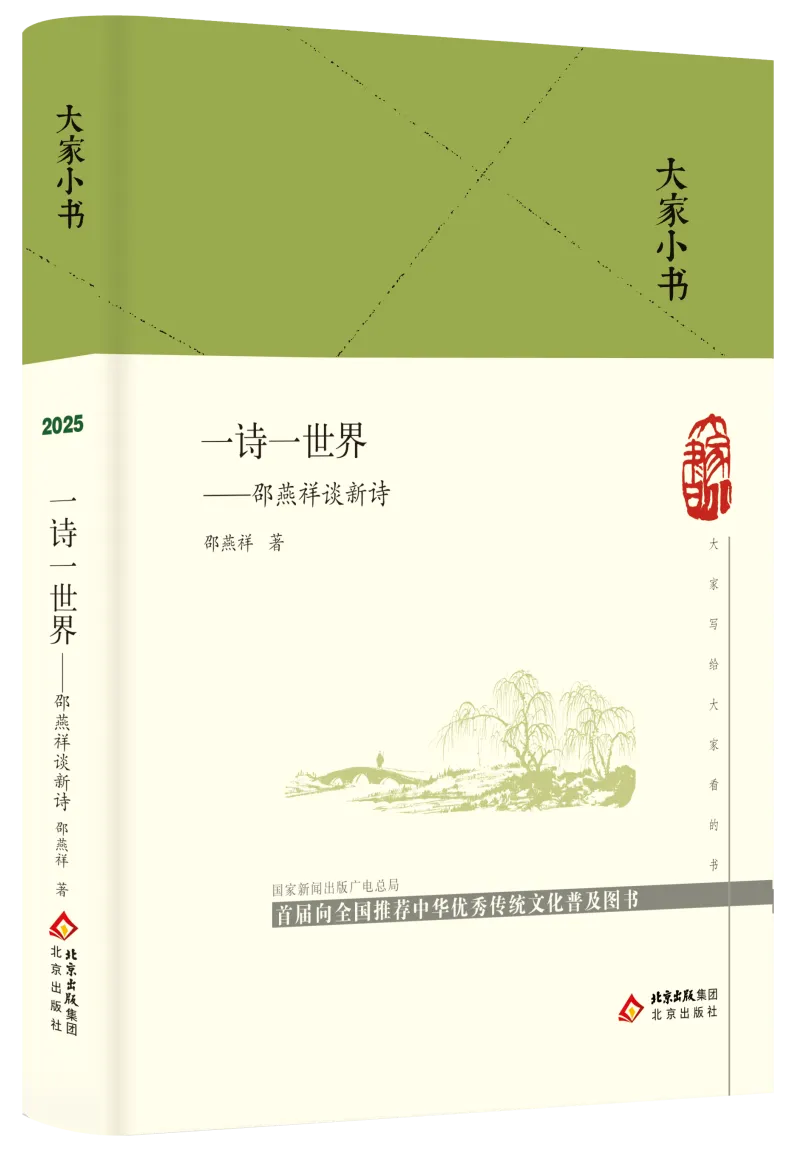

本文摘自《一诗一世界——邵燕祥谈新诗》。

《一诗一世界——邵燕祥谈新诗》

邵燕祥 著 北京出版社