进入移动数字时代,以纸媒为主的传统出版行业正在经历一场深刻的变革。开卷数据显示:2024年,美术类图书在零售市场码洋占比仅1.22%,同比下降0.28个百分点;实洋占比1.25%,下降0.32个百分点。

对于北京工艺美术出版社(以下简称工美社)这样的专业社而言,转型发展路在何方?在实践中,工美社通过深入理解市场,精准把握行业变化,探索出了聚焦大美育出版,推动内涵式发展,实现双效提升的一条出版突围之路。

深耕大美育出版

实现“以美育人、以文化人”

习近平总书记指出:“要全面加强和改进学校美育,坚持以美育人、以文化人,提高学生审美和人文素养。”虽然这是就学校教育而言,但对于成年读者来说同样适用。美育不仅有助于塑造人的健全人格、提升审美素养,还能潜移默化地提高人的情感、气质和胸襟。

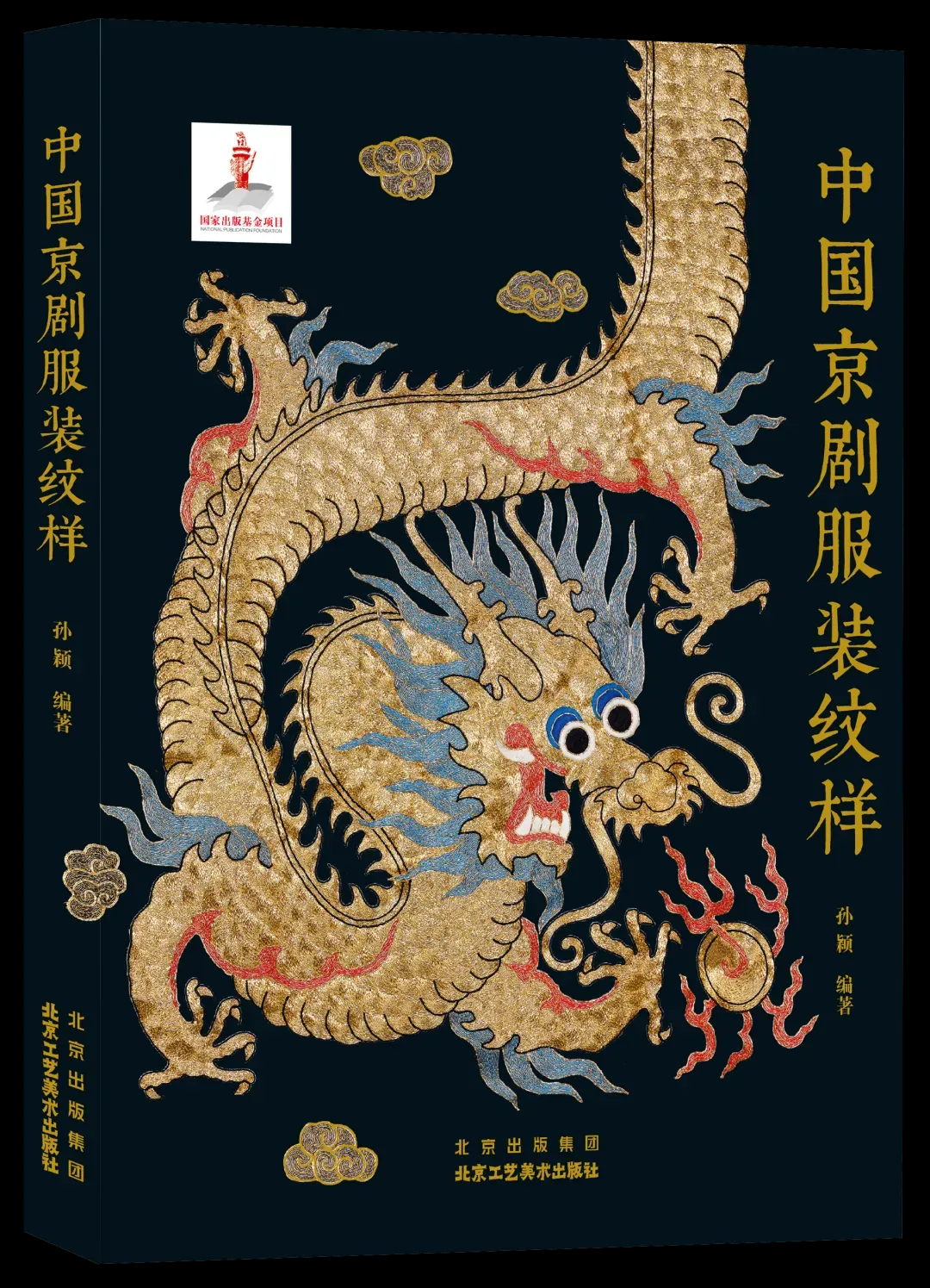

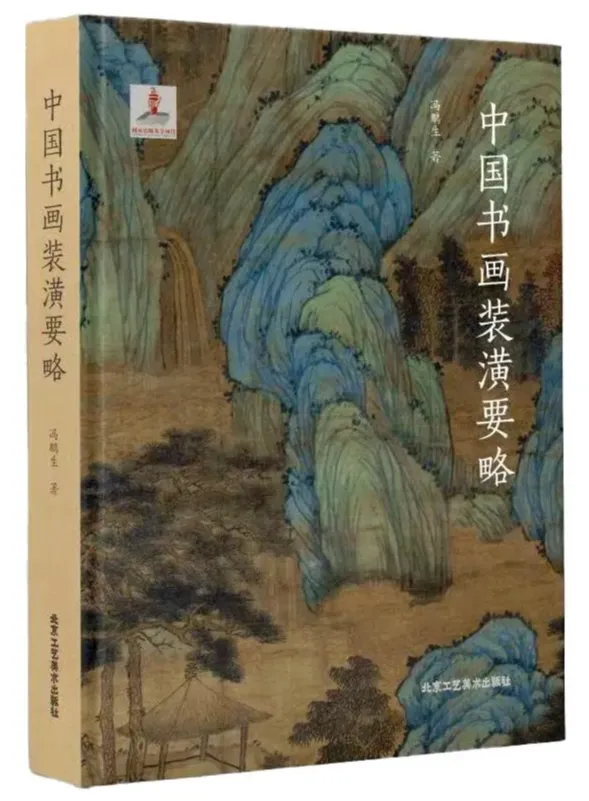

工美社作为全国唯一一家工艺美术专业出版社,已经建社40周年。据统计,近5年出版图书1323种,其中工艺美术类861种,占三分之二。包括传统工美技术、传统图谱、非遗类图书画册、美术传记、史论,以及书法、碑帖等,涵盖了工艺美术的各个门类和领域。其中,《中国京剧服装纹样》《中国书画装潢要略》属于填补空白的,《手工艺诀和行话》是对传统艺术抢救性挖掘的,有些书是传统理论创新转化的,如“玉文化丛书”、《榫卯里的中国智慧》等。

在残酷的市场经营压力下,“出版什么书”已经不是一个策划选题的业务问题,而成为一个生存还是死亡的灵魂之问。传统工艺美术图书虽然符合工美社出版定位,但读者面过于狭窄,市场太小。工美社运用大数据分析的方式,梳理了近年美术类销冠图书、美联体同业的泛美术类图书榜单以及天猫、京东、拼多多等平台电商的图书销售、人气指数,明确了立足自身定位,深耕“大美育”产品线的基本方针。

所谓大美育,就是与美育相关的书法、绘画、篆刻等选题,既包括理论,也包括技法、碑帖等,产品涵盖中小学课外学习、成年人自学、老年课堂等应用场景。大美育出版就要通过系统性知识建构与审美引导,将知识出版拓展为审美教育实践,增加读者黏性、增大读者群体、增厚出版利润,从而实现双效提升。

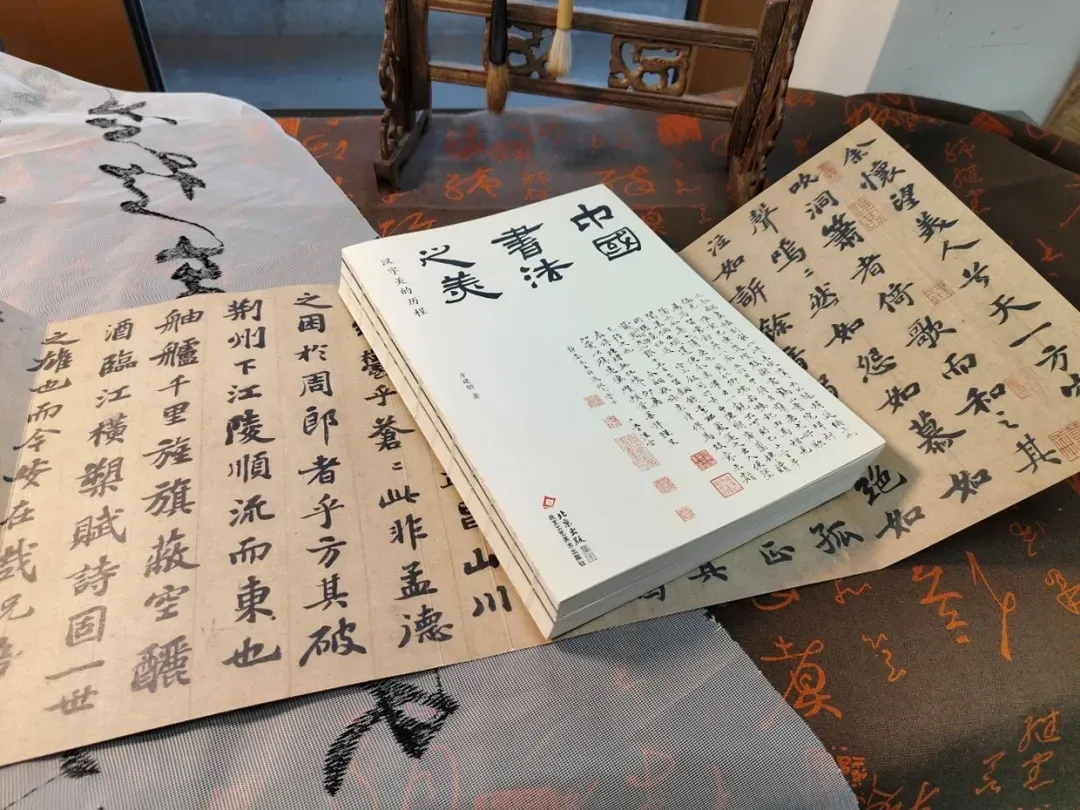

明确了目标,工美社持续加强书画理论、技法等图书开发和投入,将“大众美育新教程”作为年度重点选题,举全社之力倾力打造。年初推出的《中国书法之美》是由北京大学书法教育家方建勋执笔的一部通俗书法理论读物。该书从美学角度梳理中国书法史审美流变,如数家珍地讲述了中国书法发展的历程,并通过800多张珍贵的高清碑帖图片展现了历代书法艺术的万千姿态。不仅受到广大书法爱好者的欢迎,还先后登上2025年“中国好书”“京华好书”等月度权威榜单。自2025年初上市以来,销售额已超百万元,上市刚几个月就开始加印。

《中国书法之美——汉字美的历程》

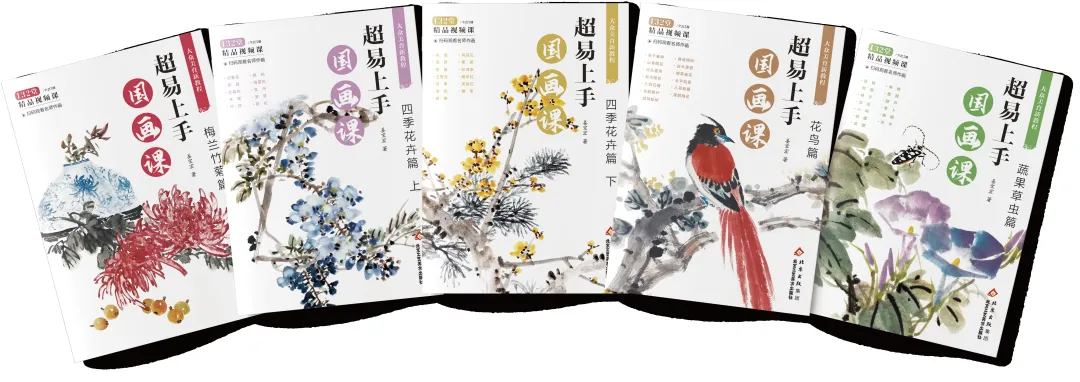

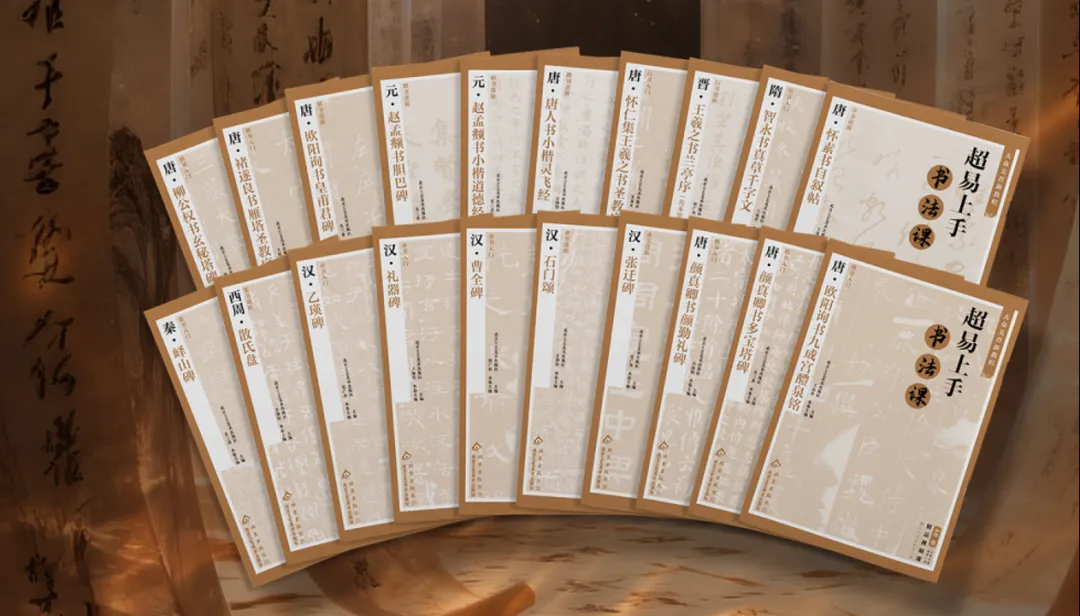

在美育理论之外,工美社还先后推出了技法系列,包括“超易上手国画课”花鸟、草虫等5个分册,“超易上手的书法课”篆、隶、楷、行、草五体20册经典碑帖。图书还附赠名家视频课,深受读者喜爱。这些美育教材,构建起了从入门到进阶的系统学习路径,深刻展现了中华传统书法绘画的艺术魅力,构建起结构化学习体系,显著降低了自学的门槛。

《大众美育新教程 超易上手国画课》

创新大美育出版

弘扬中华优秀传统文化精髓

人的全面发展,不能只有知识、道德和体质,还要有情感的化育和情绪的熏陶。只有把美育纳入其中,才能形成比较完整的教育。蔡元培先生曾提倡“以美育代替宗教”,主张通过非功利的美术教育,培养健全的世界观和高尚的道德情操。

中国的书画讲究临摹,碑帖在中国文化中具有不可替代的地位。它们不仅是书法艺术的重要载体,也是历史的见证,是传统文化的珍贵遗产。工美社的大美育出版就是立足新时代文化使命,自觉担当中华优秀传统文化传承发展的时代责任。一方面,通过数字化开发、视频化展示,以及技艺的现场互动,使书法、绘画、篆刻等非物质文化遗产从二维变成立体,突破时空限制,从平面走向鲜活,实现滋养心灵、提升美学品位的目的。另一方面,不是浮在书画的技艺层面,更是深入其中的传统文化内涵。比如,“超易上手的书法课”对所有碑帖都进行了繁简字转换,同时对整篇文章重新进行句读、分段,并进行现代文注释。在“超易上手系列”新书分享会现场,几位资深的书法爱好者感言,自己研习《石门颂》《兰亭集序》《颜勤礼碑》等多年,对碑帖的笔法、墨法和篇章、布白都已经非常熟稔,但总有个别繁体字认不出,一些段落读不懂。如今,不但能观其形,还能知其意,在临摹中逐步通达文意,更深入领悟了文化精髓。

《大众美育新教程 超易上手书法课》

在一篇篇轻薄的宣纸中体悟艺术的精妙,在一点一画的笔墨间感受文化灵魂,在日复一日的美育实践中增添对传统文化的敬畏,这正是美育出版的魅力所在。

坚守大美育出版

对抗AI时代的艺术消解浪潮

文化评论家瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中提出,现代科技通过无限复制使艺术作品失去了传统“灵韵”。几十年过去了,有人说,艺术已经进入数码复制时代,随着艺术的无穷复制,艺术本体消失,艺术跌下高坛沦为一种产品,没有价值只有价格。而在AI异军突起的当下,在AI合成“艺术”真假难辨、无所不能的强力冲击下,艺术与美何去何从?如何重塑观众对复制艺术的理性批判,如何在算法狂欢面前保留艺术与美的尊严,美育无疑责无旁贷。

历史总是在二律背反中曲折前进。生活中的一些现象也很耐人寻味:一方面,“一键生成”式的AI合成书法、绘画、短视频广受追捧;另一方面,从中小学课堂、老年大学,到线上直播课堂,书法、绘画、篆刻等传统艺术的热度也节节攀升。在海外社交媒体上,一条中国书法视频就曾引起数百万人的围观点赞,很多国外网友被这种艺术形式所吸引,有人甚至留言因此爱上中文。这种看似难解的艺术悖论,揭示的是当代受众面对复制艺术的真实态度:既新鲜、着迷,又对它的价值半信半疑。

有学者提出,艺术个性和真实的艺术体验是判断艺术价值的试金石。美育通过引导读者笔墨挥洒、凿刻金石,用纯个性的表达来获得艺术创作的独特体验。作品或许线条不完美,或许构图有这样那样的缺憾,或许还会身体酸疼,但艰辛之后,面对体现自己“人的本质力量对象化”的作品,总能纾解工作压力,疗愈精神内卷,得到真正的松弛。

美育不仅能修身养性,更能提升精神境界。艺术最高的境界并非遥不可及,而就在日用起居中。“生活的艺术化”是中华文化的一个显著特征。春日登高、雨夜听风、踏雪寻梅,都能让人发现诗和远方。在美育中寻求滋养,和AI艺术无孔不入的碎片化感官刺激保持距离,在鲜活的艺术体验中观照自我,这是中华优秀传统艺术的正确打开方式,是美育带给我们的最大启示,也是大美育出版事业的价值所在。