香港大学文学院师生联谊会,一九四一年秋季。原照和局部。香港大学档案馆藏。

1939年夏天,张爱玲从中学毕业,来到香港大学文学院学习。彼时的她,只是一名19岁的普通女大学生。她戴着一副厚重的牛角框眼镜,和每个普通学生一样,会为考试焦虑,为成绩失眠,会担心生活费不够花。她每日穿过长长的蜿蜒的山道,往返于宿舍和校园间,充满对未来的期待。

然而3年后,张爱玲的学业因战争而中断。她在1942年5月回到上海,开始了她漫长的写作生涯。从纷乱战火中创作的自传性质的散文《烬余录》,到呕心沥血写就的自传体长篇《小团圆》,擅长写作“传奇”的张爱玲,也用一部部作品记录下了她本人堪称传奇的经历。自此,“张爱玲”不再是一个普通学生,她成为一种人生。

《成为张爱玲》是香港大学文学院比较文学系教授黄心村张爱玲研究的重要作品,也是备受赞誉的《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》唯一授权简体中文版。在这本书中,黄心村教授用极富场景感的笔触细密还原张爱玲的大学经历,将我们带回那个纷乱而浓烈的战时香港,带回到张爱玲静默但水汽十足的大学时代。

“唱不完说不尽的张爱玲从来就不是目的,也不是终点,而是一个窗口、一套方法、一条蹊径,从张爱玲重新出发,我想看看她还能将我们带到多远。”黄心村教授在后记中如是说。

《成为张爱玲》将给我们答案。

丨溯源:张爱玲的香港大学(节选)丨

一九七七年六月,住在南加州的张爱玲给远在香港的挚友宋淇、邝文美夫妇写信,信中有这样一段:“前两天在附近那条街上走,地下又有紫色落花了,大树梢头偶然飘来一丝淡香,夏意很浓。每年夏天我都想起一九三九刚到香港山上的时候,这天简直就是那时候在炎阳下山道上走着,中间什么事也没发生过,一片空白,十分轻快。”

这一段日常生活里的瞬间,与过去时光的记忆重叠,也唯有张爱玲特有的笔触才能传达出这清晰而又恍惚的效果。如果拍成电影,此刻应该是一个空镜头,一片澄蓝的天,一丝微风的颤动,间或飘下几片花瓣。镜头随着树影晃动,更随着手持镜头的人下坡疾走而摇动,四周的寂静里都是声音。这是一九三九年的香港,也是一九七七年的洛杉矶。

一九三九年夏天的张爱玲,刚从中学毕业,因为欧洲的战事,无法去伦敦上学,转到香港大学文学院。八月注册,住进了港大后山宝珊道上的圣母堂宿舍,每日到校园的本部大楼上课或去图书馆看书,都要从长长的蜿蜒的山道上下来;而回宿舍,则要爬上一个高高的坡,每一回都有要登顶的感觉。当年的“一片空白”,是因为充满着期待。两年后香港之战的冲击,很快就将这个空空的镜头填满,之后几十年的迁徙,生命里发生的种种,都有文字刻下的深深的烙印,显然不是“中间什么事也没发生过,一片空白,十分轻快”。

大学时代的张爱玲。©宋以朗、宋元琳,经皇冠文化集团授权。

因为港战而中断了学业的张爱玲,一九四二年五月回到上海,开始了她漫长的写作生涯。她早期散文中自传性最强的两篇《私语》和《烬余录》最初都发表于一九四四年。假如说《私语》是她书写童年经验的一个浓密的开端,那《烬余录》可看作她梳理香港经验的一个索引,之后不断重写、转写、扩写,每一次的叙述再生,都可以追寻到最初写下的那些“切身的、剧烈的影响”。

整个一九七〇年代是张爱玲后期写作中的一个旺盛期。从美东到美西,从北加州到南加州,搬迁很多次,大环境离战前香港已相去甚远,但在她用文字构筑的世界中,学生时代的烙印依旧深刻,仿佛仍在眼前,所以她说“每年夏天”都会想到,记忆的节奏与季节的更换合拍,是日常的一部分,是生命的底色;说“中间什么事也没发生过”,无非是强调香港的经验在她生命中刻骨铭心的重要。

张爱玲曾说她未完成的《爱憎表》是“在出土的破陶器里又检出这么一大堆陈谷子烂芝麻来”。我在这本书里重新梳理张爱玲和她母校香港大学乃至香港的因缘,有新鲜出土的材料,却不是什么破陶器、陈谷子、烂芝麻。写作的意图无非是调整焦距,以档案数据为佐证,还原一些模糊的历史影像,厘清一小段战乱时期的人文经验。调整焦距是要聚焦于张爱玲和香港之间究竟是什么关联,尤其是,她在港大念书并且遭遇香港之战的那三年对她之后的写作生涯究竟意味着什么。

宝珊道、旭龢道、大学道

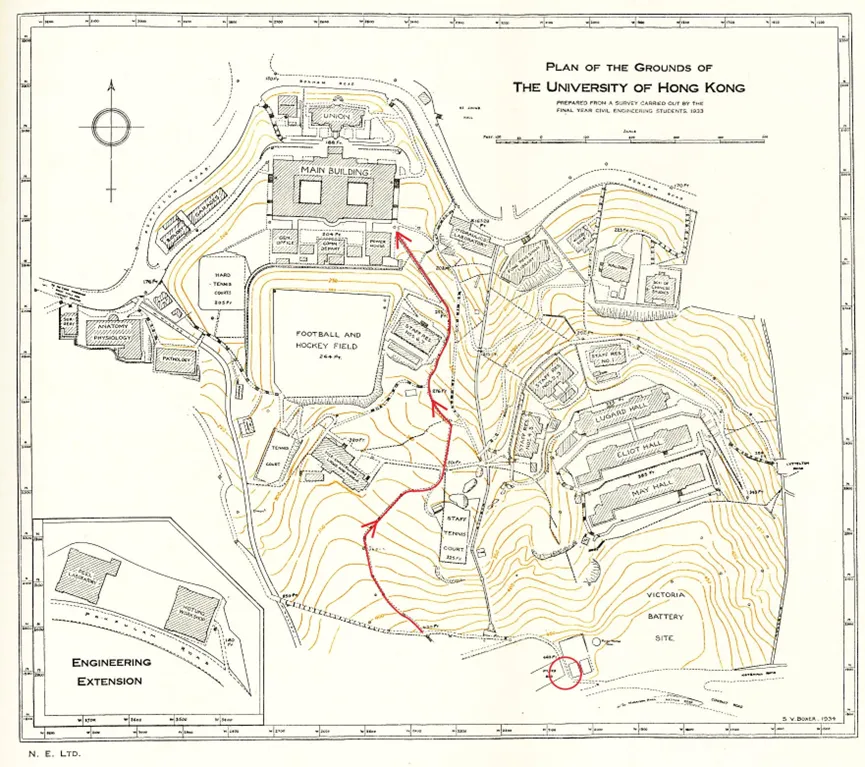

香港大学一九三四年校园规划图,由土木工程系毕业班的学生在他们的老师带领下集体设计。地图下方的大学道包围着校园的南端,道正中有一条沿着山坡往山下延伸的长长的石径,蜿蜒到本部大楼的东边,应该是去上课的最佳快捷方式(红线所示);从大学道出口(红圈所示)沿相反方向经旭龢道往山上走,就可通往日后圣母堂的所在。原图藏香港大学档案馆,记号为作者后加。

我的梳理从描绘一张路线图开始。一九三九年八月刚到港大的张爱玲住进了港岛西半山宝珊道八号新开张的圣母堂女生宿舍。

宝珊道八号现在是一栋建于二十世纪七〇年代初的爱敦大厦,当年应该是豪华公寓,现在已显陈旧。作者摄于二〇二二年二月。

从今天的宝珊道八号即爱敦大厦(Hamilton Court)出发,沿着下山的路,可以追寻她当年从宿舍到学校上课的途径。港大校园依山而建,宝珊道位于校园后更高的一个坡上,从宿舍到课堂是一路的缓坡和陡坡。宝珊道不长,是个东西向的缓坡,往西走不到一百米就到了宝珊道的西端,这里山路转了一个大弯,与旭龢道衔接。当年的山路没有沥青铺面,窄小得多,但路边的护坡石墙和根须盘绕的细叶大榕树应该在张爱玲上学的时代就有了。当年的树木没有今天的高大、茂密,可以想象张爱玲的夏日记忆中“炎阳下山道”的景象。相对于建筑的周期更替,香港岛上的这些石墙、树是更恒定的历史见证。

沿着宝珊道往下走,左边是高高的石砌的护坡墙和盘根错节的细叶榕树。作者摄于二〇二二年二月。

连着宝珊道的旭龢道也是一个缓坡,往东不到两百米就到了校园在大学道的出入口。大学道的坡就陡多了,可以沿着它从西侧进入校园,也可以取一条更加陡峭的、顺着山坡往下蜿蜒的长长的石阶小径,从当年的职员网球场和校长官邸之间穿过,然后从教职员宿舍六号楼和七号楼的右边绕过,一直通到本部大楼的东侧。这条小径如今已经被一层一层的校园重建淹没了,但从一张一九三四年的校园规划图上可以清晰地看到。这应该是张爱玲从半山去往本部大楼上课的最佳快捷方式。我在一个晴朗的“什么事也没发生”的冬日依照张爱玲当年的路线又走了一个来回,下坡路,十八九岁的年轻学生半小时之内应该可以走到。当然,如果是从学校回宿舍,几乎是爬上一座山峰,时间会长些。

宝珊道转入旭龢道,山路盘旋,往东走下坡,不到二百米就是校园在大学道的进出口。作者摄于二〇二二年二月。

小鸭和鹭鸶

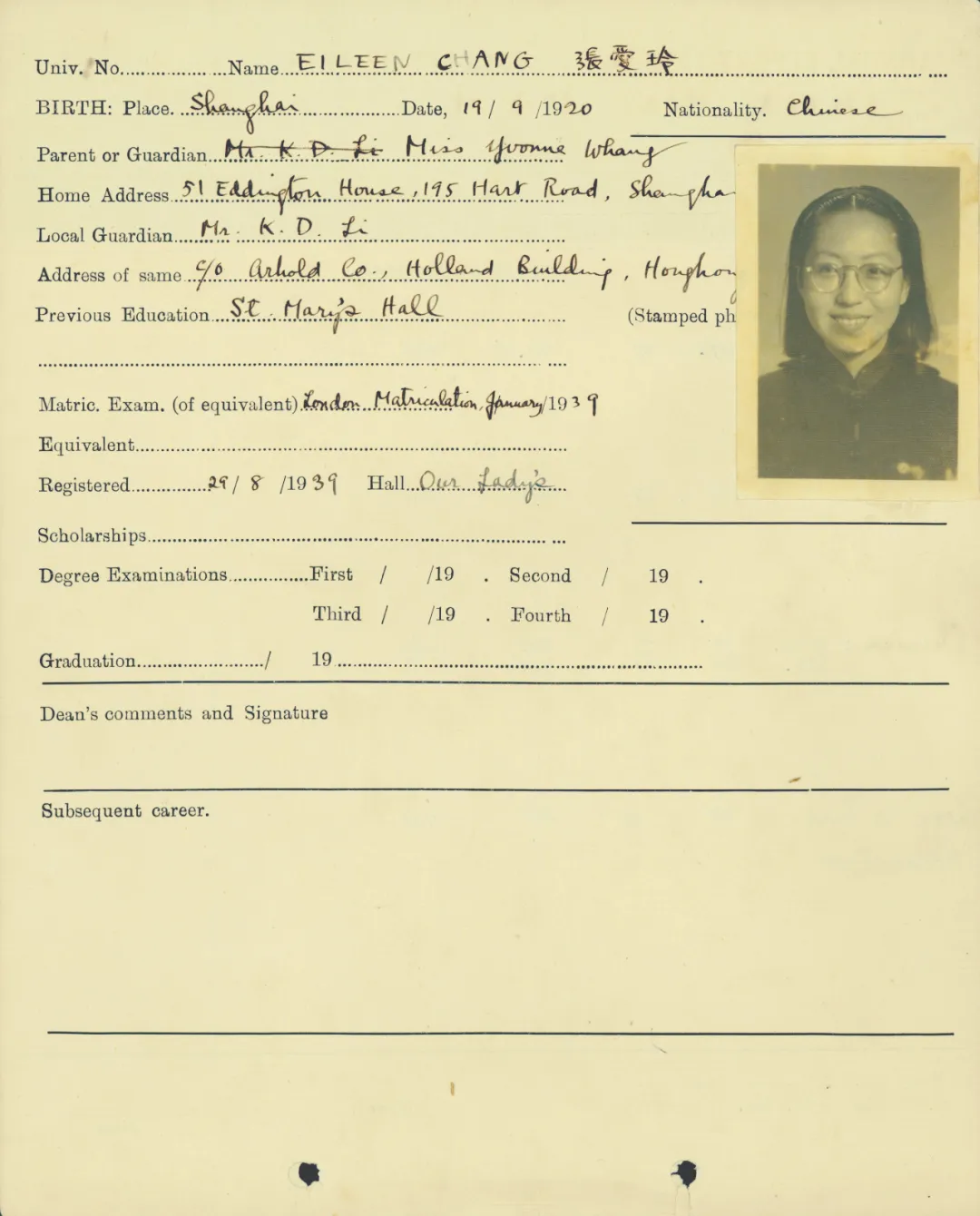

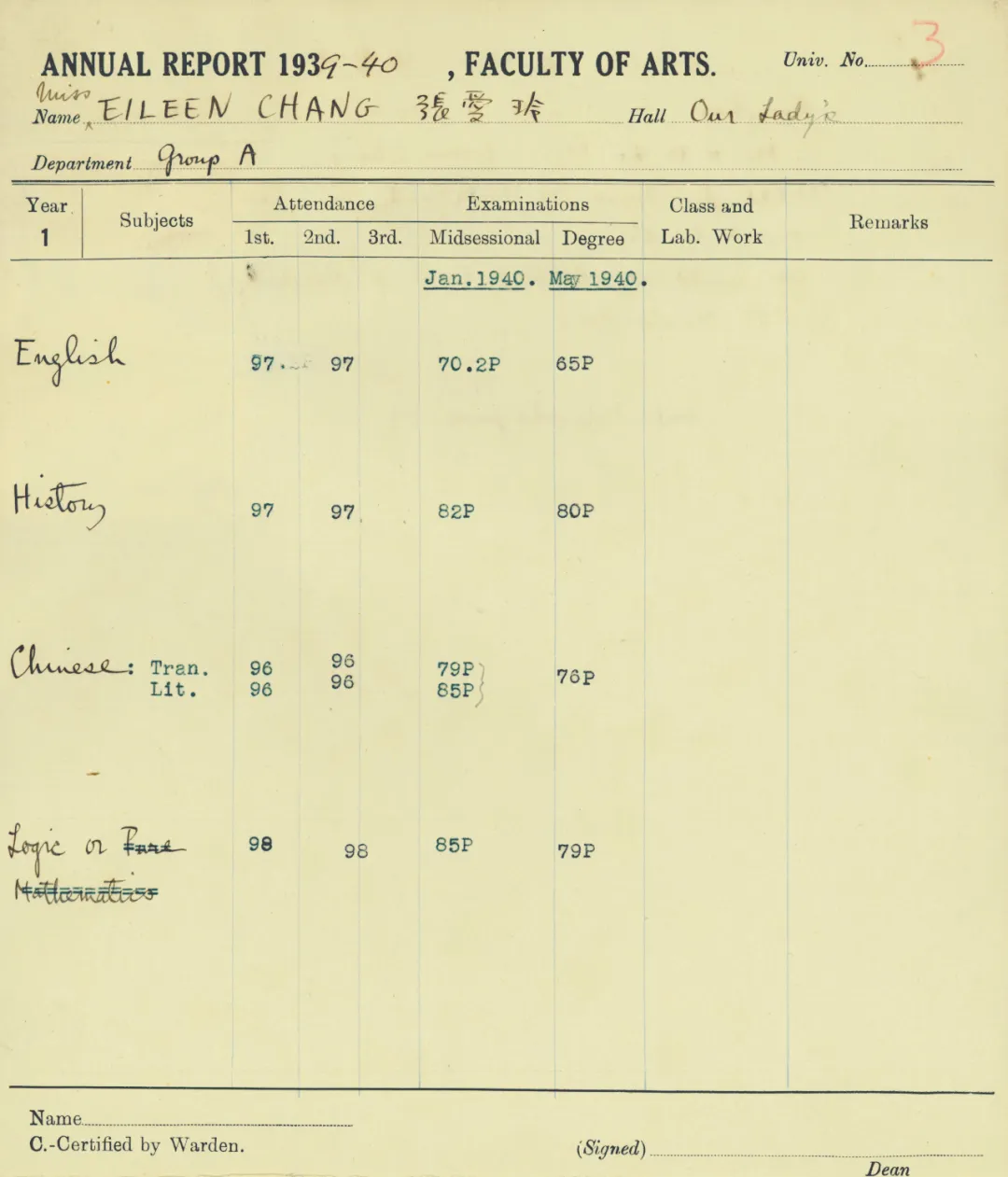

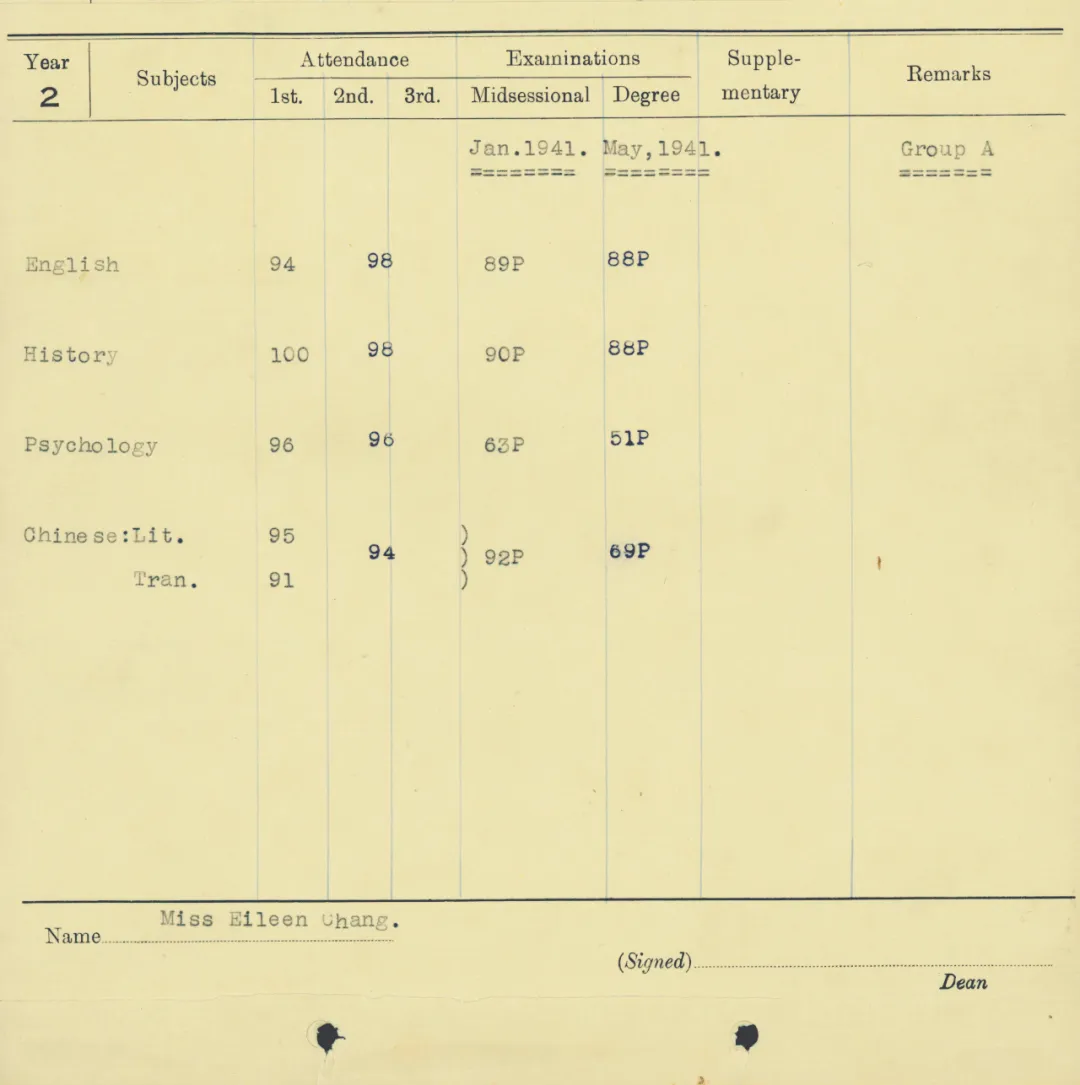

从一九三九年八月到一九四二年五月,她的大学生涯,不足三年。香港之战对校园毁坏巨大,但并非如张爱玲所言的“学校的文件纪录统统烧掉,一点痕迹都没留下”。带有她证件照的学籍记录和两个学年的成绩单最早被我的历史系同事管沛德博士(Peter Cunich)在撰写香港大学校史时看到,他随即叮嘱档案馆妥善保管,并在十年前即香港大学百周年纪念庆祝的时候作为校史资料展出,这些年来一直是学校档案馆的“镇馆之宝”。

张爱玲港大学籍登记表和两个学年的成绩单。香港大学档案馆藏。

从成绩单上可见,两年多里张爱玲修的课程有英文、历史、中国文学、翻译、逻辑和心理学。英文和历史的成绩胜出其他科目,总成绩却并非如坊间所传的那般完美。一年多前我为张爱玲百年诞辰策划的文献展上线后,有读者询问为何八十分左右的成绩仍是资优生。答案是,当年港大老师评分十分严格,不像今天,分数普遍膨胀,以我自己为例,来港大任教的四年多里大笔一挥,给出了多少A的成绩。可以确定的是,当年的张爱玲是不缺课的学生,考勤几乎完美。那张小小的证件照,深色旗袍,深色外衣,圆圆的眼镜片,淡淡的微笑,曾经的短发留长了,是从上海圣玛利亚女校毕业的高中生模样。

01丨图书介绍丨

《成为张爱玲》

黄心村 著

北京十月文艺出版社

张爱玲笔下的故事余韵悠长,她本人也是一个传奇。本书讲述的是成为传奇之前的张爱玲:那时的她只是一个十九岁的女学生,戴着厚厚眼镜,会因为考试焦虑,会担心生活费,“很普通,很普通”。实在让人很难想象,四年后,她将成为那位睥睨人世的“孤芳”女作家。

黄心村教授钩沉史料,精读文本,凭借一手资料、文本互证等,栩栩如生地勾画出许地山、弗朗士等人在张爱玲世界的出现,让我们回到张爱玲静默但水汽十足的大学时代,回到那个浓烈、纷乱的战时香港,不动声色地讲解着何以“成为张爱玲”这一谜题的答案。

02丨作者简介丨

黄心村,香港大学文学院比较文学系教授。美国加州大学洛杉矶分校东亚语言文学系博士,曾长期执教于美国威斯康星大学麦迪逊分校,任东亚语言文化系教授及东亚研究中心主任。研究领域涵盖二十世纪华语文学和视听文化研究。在张爱玲研究方面的代表著作为Women, War, Domesticity: Shanghai Literature and Popular Culture of the 1940s(《乱世书写:张爱玲与沦陷时期上海文学及通俗文化》)。

03丨名家推荐丨

还张爱玲昔日本色,给老香港一个公道:这部《缘起香港》(繁体版书名,下同)从老香港拥有过张爱玲推究张爱玲放不下老香港。在文学的襟怀里,上海时麾女作家张爱玲始终眷念香港大学那个戴厚眼镜的女学生张爱玲。老香港是张爱玲写作的资料宝库,几乎连老港大几位老师的謦欬和学养都引申成她的历史感也造就了她的世界观。黄心村教授梳理大量原始材料勾勒尘封的故事展示新颖的结构,叙述澄静,文笔光丽,处处细细绣织出张爱玲生命中绵亘的私语和深邃的惘然。

——董桥 作家

一本期待已久的力作,一个作家的诞生、再生和衍生,世界主义人文视景中的张爱玲,跃然呈现。

——黄子平 香港浸会大学荣休教授、中山大学(珠海)讲座教授

香港成就了张爱玲传奇。黄心村教授钩沉史料,精读文本,以有情之笔重现一座城市与一位作家的半生因缘。从《烬余录》到《小团圆》,从港大校园到宋家客厅,香港的人与事千回百转,注记张爱玲前世今生。两相对照,既酷烈又温柔,既世故又苍凉。本书为张学及香港研究提供了最重要的突破。

——王德威 哈佛大学东亚系暨比较文学系Edward C.Henderson讲座教授

《缘起香港》缘起于我和黄心村在太平山顶的行走,走了两年,两年的话题都是张爱玲。我狂读张爱玲,她狂写张爱玲。她呕心沥血地写,我一个字一个字地看,文章很长,我却边看边担心,生怕很快会看完。向所有喜爱张爱玲的读者推荐这本书!

——林青霞 著名电影演员、作家