8月6日,由书香中国·北京阅读季推出的“京华好书”2025年第3期书单发布。北京出版集团北京出版社出版的《“北京文化通志”丛书》入选。

入选图书

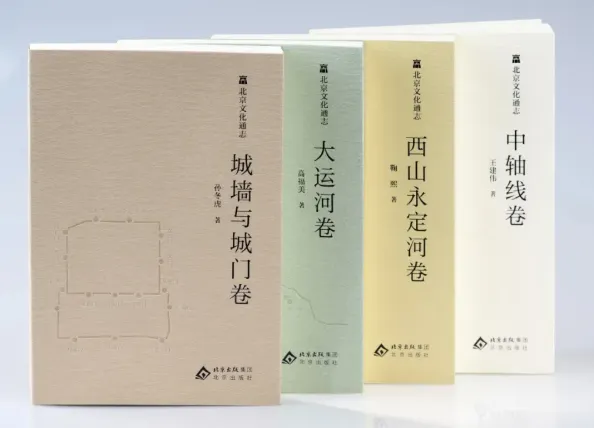

“北京文化通志”丛书

王建伟 高福美等 著

北京出版社

丛书以元代以来北京数量巨大的传世资料与经典文献为基础,从中轴线、西山永定河、三山五园、长城、大运河、城墙与城门、城市规划、胡同、会馆等诸多极具特色的文化点位,全方位、深层次、多角度地展示北京的悠久历史和灿烂文化。现已出版4册,以飨读者。

圆明园如何震撼了欧洲?

在三山五园之中,圆明园最为富丽堂皇,早在18世纪中后期,欧洲社会各界就对圆明园有所了解,并极度赞美这座东方园林。当时,参与建设圆明园的传教士,如王致诚、蒋友仁等人,不仅参与了圆明园建设的许多具体工作,而且有很多时间也是在圆明园中工作和生活。作为最早一批近距离接触圆明园的人士,他们也被圆明园的东方神韵和优美的园林景致深深吸引,并将这种感受传达回了欧洲世界。他们所传递的关于圆明园的信息,吸引了许多欧洲人士的注意,成为欧洲正面认知中华文化的重要载体。咸丰末年火烧圆明园的英法联军,作为圆明园的破坏者,他们也是最后一批亲睹圆明园美景的人,而其留下的关于圆明园的各类记载,在某种意义上,不啻是步入地狱前的最后忏悔。

最早向西方较为全面描述圆明园的人,是当时在造办处任职的法国传教士王致诚。乾隆八年(1743)秋天,他给一位名为“达索先生”的朋友写了一封长信,详细披露了圆明园里面的种种园林景观及其艺术特色,还描述了园内包括节庆活动和日常起居在内的皇家生活。这位在法国和意大利接受过正宗西方艺术教育的画家和学者,目睹圆明园之后,深深地为中国园林美学所折服。他在信中不吝各种赞美之语,称赞圆明园“真是一个人间天堂”。他还一再将中西艺术形式进行对比,并由衷地赞叹中国艺术之美。他直言不讳地说:“我很欣赏中国人在这方面及他们的建筑上表现出来的丰富想象力,相比之下,我真觉得我们在这方面太贫乏了。”“说老实话,公正地说,我很喜欢中国的建筑艺术。自从我来到中国以后,我的目光、我的趣味都有点中国化了。”“只有像中国这样大的国家才能在短时间内造得起这样奇妙的工程。”他的这封信于乾隆十四年(1749)在法国以书信集的形式发表后,迅速引起广泛注意,随之又被全部或部分译成英文和德文出版,成为欧洲人了解中国古典园林最重要的资料之一。

除了传教士们在言辞中的描绘,圆明园画像也在18—19世纪传入欧洲。王致诚在前述给达索先生的信中就提道:“此后若我有时间,定当向欧洲寄去几幅精心绘制的图画。”王致诚很可能没有时间来完成画作。但是,乾隆九年(1744)中国画师唐岱、沈源完成了圆明园四十景水彩绢画。王致诚大概在18世纪60年代便将这幅画作寄往了法国,后被法国皇家画院的主管收藏。另有一些传教士则于1770年将《圆明园四十景图》寄给了法国国务大臣亨利·柏丁(Henri Bertin),柏丁去世前又将之赠交法国国家图书馆收藏。至今在画册扉页上,还有用铅笔标注的“fonds Bertin, 1795”(“柏丁遗赠,1795”)字样。而以这些画册为底本进行翻刻或摹绘的作品,在18—19世纪流传到了更多的欧洲国家,加深了欧洲各界对圆明园和东方文化的认知。

王致诚的那封描述圆明园的信件被法国著名启蒙思想家伏尔泰看到,信中的内容引发了伏尔泰在哲学层面的深入思考。1764年,伏尔泰出版了《哲学辞典》一书,全书贯穿了百科全书派的理性主义精神,对当时法国的政治、社会和宗教进行了犀利的批判。在论“美”的词条中,伏尔泰首先指明,“美常常是相对的,因为在日本认为合乎礼貌的事在罗马却又不合乎礼貌,在巴黎风行一时的东西在北京又未必合时宜”。为了具体论述这种观点,伏尔泰援引了王致诚关于中西园林对比的例子。根据王致诚信中描绘的景象,伏尔泰这样形容圆明园,作为清朝皇帝离宫的圆明园“比第戎城(位于巴黎和里昂之间的一座城市)还大,宫室千院,鳞次栉比;风光旖旎,气象万千;殿宇间雕梁画栋,金碧辉煌”。伏尔泰最后还戏谑地写道:“阿提莱神甫(王致诚)从中国回到凡尔赛,就觉得凡尔赛太小太暗淡无光了。德国人在凡尔赛树林子里跑了一圈看得出神,便觉得阿提莱神甫也未免太刁难了。”伏尔泰固然是在论述学理,但无意之间也把圆明园置于欧洲园林之上了。

然而,令人感到无比讽刺的是,圆明园留给世人的最后印象,居然是以强盗面目来到圆明园的英法联军留下来的。咸丰十年(1860),侵入北京的英法联军来到圆明园。虽然这时的圆明园景象已较乾隆朝全盛时期逊色不少,但是其富丽堂皇的程度,仍然使这些外国侵略者大受震撼。法国海军上尉帕律(Leopold Pallu)用夸张的笔调写道:“看见夏宫后,联军中的所有人,虽然学历、年龄和思想各不相同,所得出的印象都是一样的:再也找不到可与之媲美的花园了。人们全都震惊了,都说,法国所有的皇家城堡也抵不上一个圆明园!”法国军官穆特雷西(Charles De Mutrecy)描述自己的感觉时,称这是一座“神奇的园林,那简直是《一千零一夜》中的宫殿”,以至于“我们简直不知道看什么好”。英军随军牧师麦吉(M’ Ghee)抒发自己的感触是,“假若你能幻想,神仙也和常人一般大小,此处就可算是仙宫乐园了。我从未看见过一个景色与我们想象中相合的仙境,今日才算大开了眼界”;“即使我写一整本书,我也描写不尽,你也还不能想象到实在的情景”。英军随军医生伦涅(D. F. Rennie)也不由得感叹:“这块地方,在我眼界中,成为最奇特和最美丽的景色之一。”而在他们燃起的一场大火之后,圆明园的仙境永远在人世间消失了。

……

本文摘自《北京文化通志·三山五园卷》。

“京华好书”推荐平台旨在深化全民阅读工作对于全国文化中心建设、新时代首都发展的智力支持和精神支撑作用,以出版好书、发现好书、推广好书为重点任务,引领阅读风尚、服务读者群众,推荐代表全国文化中心建设成果、反映新时代首都发展生动实践、服务首都四个功能定位、展现大国首都北京形象的一系列优秀出版物。