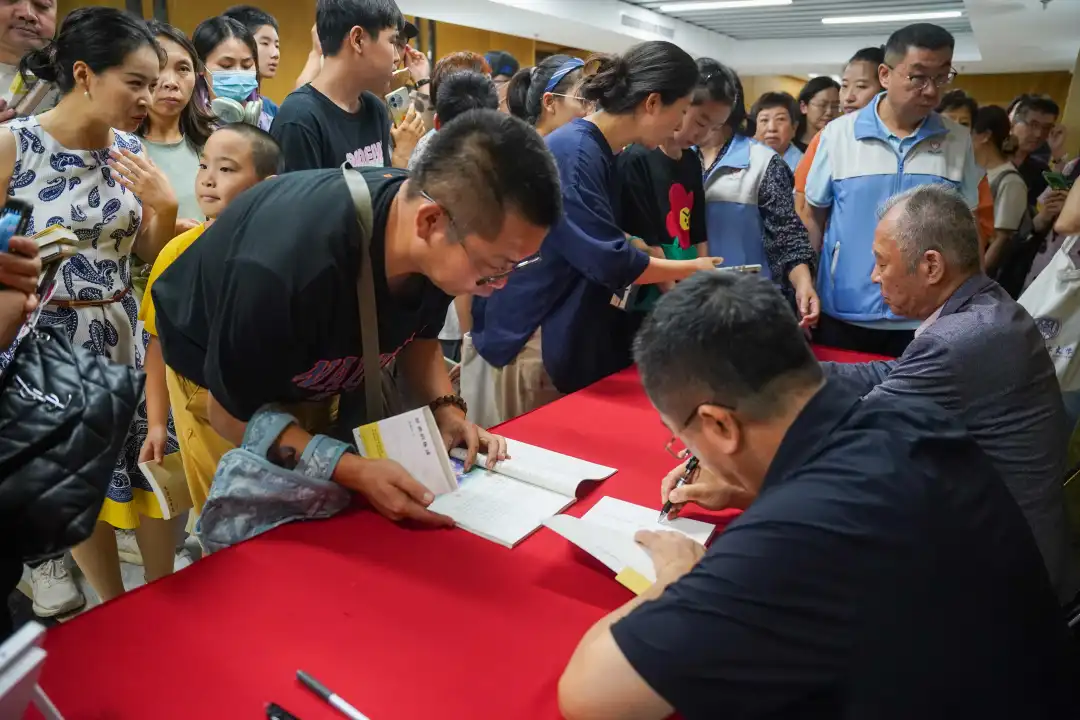

近日,鲁迅的世界与经典的启示——《经典的炼成》新书发布会在首都图书馆成功举办。本次活动由首都图书馆、北京出版集团、北京十月文艺出版社联合主办,是首都图书馆“首图讲坛”和北京出版集团“京版大众文化讲座”的系列活动之一。活动中,著名作家、茅盾文学奖得主梁晓声,中国作家协会副主席、全国政协文化文史和学习委员会副主任阎晶明与北京十月文艺出版社总编辑韩敬群共同围绕《经典的炼成》,深入探讨鲁迅及其作品的影响、如何阅读经典等话题,以经典为引,以文本为路,在当代生活中重访鲁迅的精神故地,与现场300名读者共同开启了一场穿越百年的思想对话。

阎晶明表示,在这本书中,他想对鲁迅小说中在文学史上有地位、被研究者关注较多的名篇进行逐篇分析,并展开专题性研究,例如小说里面的衣着描写、金钱描写等。在解析的过程中,他宛如与写作者对话,鲁迅的写作手法在今天也会带给人们启发。

《故乡》作为经典篇目,在这一百年间家喻户晓,闰土更是成为典型的文学人物。但在关于鲁迅小说的研究中,提到《故乡》者多,将其作为一个艺术品专门研究者还是比较少,其影响力和研究的热度是不平衡的。阎晶明表示,《故乡》不是只有文字之美与经典金句,它的故事有多重性和复杂性。鲁迅通过几千字,把故事性的叙述、杂文式的议论、散文式的抒情这三者糅合到一起,其高超的技法和复合的意蕴,都是值得我们今天研究的课题。

对于名篇《祝福》,阎晶明这样分析:“鲁迅写的是祥林嫂的命运,但作为一个小说家,他并没有从祥林嫂第一次嫁人、不同的转场到最后的死亡这样平铺开来,他用了一种浓缩的方式,让祥林嫂这一生的命运都在鲁镇这个舞台上展现出来。”他强调,改变祥林嫂命运的故事都发生在鲁镇之外,但是祥林嫂的命运交响却完成在鲁镇,这就是小说性与戏剧性。一部中篇小说能用一万字完成一个人一生的命运书写,这种浓缩与凝练的写作手法也会带给写作者启发。

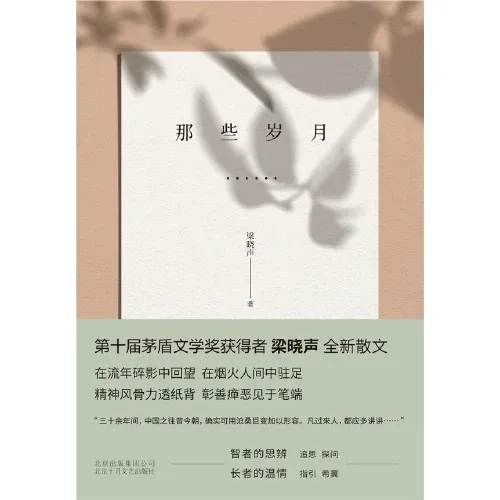

作为经验丰富的小说家,梁晓声对鲁迅小说中的细节描写进行了探讨。对鲁迅的作品,他在不同的年龄阶段有着不同的关注。对于细节描写,他联系自己的写作经历谈到,“鲁迅作品中人物服装的描写和金钱的描写,对我们很有启发。我写了两千几百万字,很少在小说里写到怎样用手数钱,只有在《人世间》里写到过,因为挣钱不容易。”

梁晓声列举了几个经典案例,如鲁迅在《孔乙己》中所写的“排出九文大钱”,《祝福》里面描写祥林嫂的眼睛“眼珠间或一轮,还可以表示她是一个活物”。他认为,这些细致入微的描写都是鲁迅文字功底的体现,这样的笔法上承古典小说,在四大名著中常常见到。在古典小说中,人物的出场,服饰的描写往往很细致,然而随着小说叙事方式的变化发展,这种描写逐步减少。“当代人的写作,风景描写、街道描写、样貌描写、服饰描写都少了,但是心理描写多了一些。”对于这些变化,他指出,鲁迅传统小说的笔法在今天仍有可取之处,对当代写作亦大有裨益。

什么是经典,经典怎样炼成?在发布会上,各位嘉宾分享了各自阅读鲁迅作品的感受,以及鲁迅及其作品对于我们的影响。在经典的重读中,鲁迅这一镌刻在中国人集体记忆中的“灵魂”不断复现,为当代青年的生活与写作,秉烛指路,又开天地。

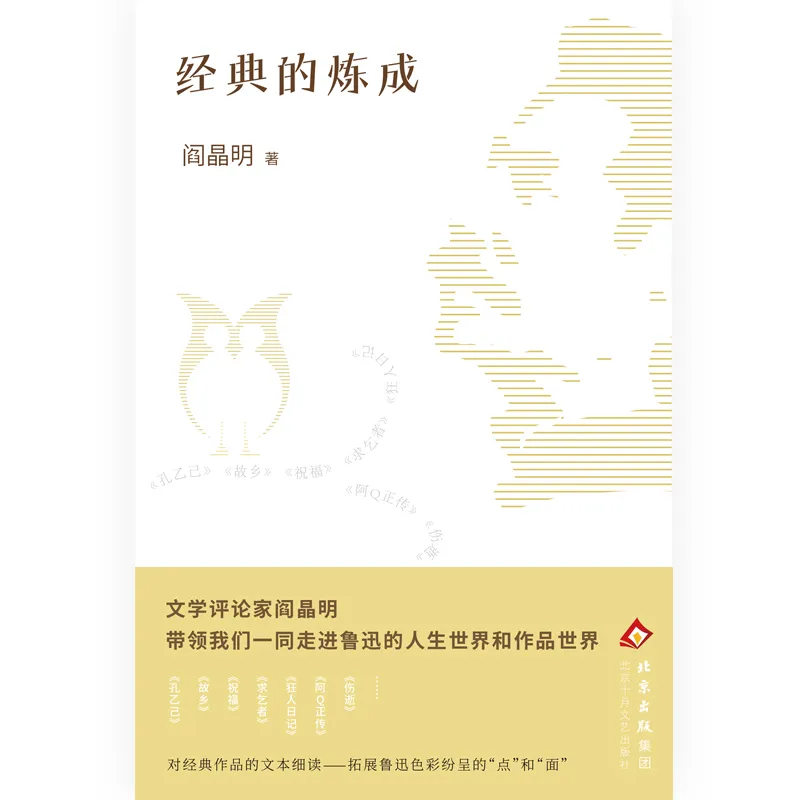

韩敬群将《经典的炼成》称为“大家小书”,“小书”是说它的篇幅不大,但它是“大家”书写,内容高度浓缩,是研究智慧的结晶。此外,它的“小”也在于与读者平视交流的姿态。什么样的作家作品可以被称为“经典”?韩敬群引述了意大利文学大师卡尔维诺对于经典的解读,“经典不是你正在读的书,是你正在重读的书”,他表示,重读应当是我们在人生的不同阶段都会重读,这就是经典的魅力所在。

阎晶明对此深表赞同,他表示,自己阅读经典时,初读像重读时一样,重读也像初读时一样,每次都有不同的感受。鲁迅小说正是如此。对于何为经典,阎晶明在《经典的炼成》中也给出了贴切的自己的“注解”:“经典的最大品质是,可以从一百个方向进入,进而打开一个广阔的世界。作为一位经典作家,鲁迅的任何一面甚至一个点,都可以是无限拓展的话题。”

对于经典的阅读方式,梁晓声表示,经典作品具有历久弥新的魅力,就在于从不断的阅读和讨论中,可以获取以前不曾看到的、不曾得出的结论。“当我还是学生时,经常和老师讨论,那是一种享受;在做老师的时候,又经常跟学生讨论,我也非常享受。退休之后,跟孩子讨论;到最后,变成自己和自己反复讨论。”

活动最后,韩敬群表示,希望大家多读经典,细读经典,重读经典。他引用蒋捷的词,来形容不同人生阶段的经典阅读:“‘少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。’雨声在不同阶段对我们有不同的意义,经典的魅力也是如此。”

《经典的炼成》

阎晶明 著

北京十月文艺出版社

《那些岁月……》

梁晓声 著

北京十月文艺出版社