说起韩愈,大家并不陌生。他的标签,是唐代著名的文学家、思想家、政治家。这么说,还是距离咱们普通百姓太遥远了。其实韩愈依然“活”在我们的日常生活中。大家去翻一翻《汉语成语词典》,就会发现里面有几十页的成语都是属于韩愈的。有人统计,韩愈一人就创造了三百多个成语,了不起啊!

业精于勤、力挽狂澜、踔厉风发、地大物博、秀外慧中、轩然大波、痛定思痛、垂头丧气、耳濡目染、坐井观天、冥顽不灵、飞黄腾达、蚍蜉撼树……总之,我们日常生活中那些脱口而出的成语,很有可能就是出自韩愈的智慧。

韩愈的品格中,有一种难得的风骨,就是“怼”。他发言真率,无所畏避,怼天,怼地,怼同僚,怼上司,怼宰相,怼皇帝。需要说明的是,“怼”的本义,是怨恨,但是在近年的网络环境中,“怼”成为一个网络常用语,语义也发生了奇妙的变化。今人口头常说的“怼”,有不服、辩解、反驳、唱反调、顶撞、对着干等丰富的含义,具体如何理解,还要看应用的语境。本书中所用的“怼”,已经不是它的原意,而是采用了如今网络上常用的意思。

这样说来,韩愈岂不成了“杠精”?不是说韩愈有意跟人唱反调,喜欢跟人抬杠,不是的。他的内心有杆秤,“不平则鸣”,该说时一定说,绝不会吞吞吐吐,刻意隐藏自己的想法。韩愈仕途中的几次大危机,也是重大挫折,都缘于他的直言极谏。他明知谏诤的结果是被贬,但“不平则鸣”是他的本性,勇于任事是他的本色,他一定会去谏诤。而屡屡怼人的结果,就是韩愈被冠以“狂”名,知交柳宗元说他狂,宰相也说他狂,甚至连皇帝都说他狂!韩愈少年时就自称“楚狂小子韩退之”,后来更反复说自己“狂妄”“狂直”“戆狂”。所谓狂人狂言,狂,正是韩愈在时人眼中的真实印象和形象。

狂人韩愈给我们的一个重要人生启示就是:活着就要战斗!看看他的战斗故事!

爱提意见、不肯将就的“职场新人”

贞元十一年九月,韩愈到了东都洛阳,他在这里幸运地遇到了他的贵人——董晋。董晋是做过宰相的,绝对是资深高官,当时以兵部尚书充东都留守。董晋任东都留守不过数月,贞元十二年(796年)七月,汴州兵变,朝廷任命董晋为汴州刺史、宣武军节度使,治所就在汴州,而韩愈则随董晋成为入幕之宾。这是韩愈的第一份正式工作,而且地点很高,因为汴州号称“天下第一雄镇”,这差不多像是今天在经济最发达的城市做公务员。

韩愈在汴州,感董晋的提携之恩,愿意贡献才智,输效犬马之劳。但细玩字句间的意思,他还是有点淡淡的哀愁。此间虽好,终非久留之地。贞元十五年(799年)二月,董晋字汴州去世,韩愈护灵归其原籍安葬。韩愈离汴州不出四日,汴州的军队大乱,留汴的官员,多遭屠戮。因董晋去世而“失业”的韩愈,很快又入徐州张建封幕,基本实现了“无缝衔接”。

张建封自贞元四年起,即为徐、泗、濠节度使,他也曾当过宰相,有礼贤下士之名,且“文章称天下”,这又是一位资历很深的官僚。韩愈在长安期间,因马燧而识张建封。李翱也曾向张极力推荐过韩愈,说韩是数百年仅见的“豪杰之士”。大约张对韩愈印象不错,愿意接纳他。贞元十五年春,张建封先将韩愈安置在符离,供其衣食,秋八月,韩愈就受牒为节度推官,开始了第二段幕府生涯。

韩愈的第二段幕府生涯,跟汴州时不大一样了。徐州幕中,他对节度使“发言直率,无所畏避”,甚至一再进谏,露出了诤臣本色。

贞元十五年秋,韩愈刚入幕,了解到徐州节度使幕府的工作时间是“晨入夜归”,“非有疾病事故,辄不许出”,管理非常严苛。他感到不妥。九月一日,即上书张建封“论晨入夜归事”。用今天的话讲,就是对上班时间过长提意见。在节度使的幕府工作,打个不很恰当的譬喻,或许有点像今天给私营企业的老板打工,双方有雇佣关系。在私企上班,大约事事都要听老板的,苛刻的老板,对员工用到极致,加班或许是常态。而给唐代的节度使干活,自然要听节度使的,上班时间多一点、少一点,那还不是节度使的一句话吗?估计一般人都不会提意见,即便心里嘀咕,嘴上也未必敢说出来。但韩愈不一样,他是“不平则鸣”,直截了当就说出来了。韩愈的诉求是,“寅(约凌晨五点前)而入,尽辰(约上午九点)而退;申(约下午三点)而入,终酉(约下午七点)而退”,中间有退出休息的时间。用今天的话讲,韩愈是希望执行八小时“弹性工作制”,相对灵活地安排工作时间。而且他认为,这样一点也不影响工作。

韩愈到底是年轻气盛,劝说的文章用了好多排比句,彼此两边写。他说,如果您答应我的要求,一方面,天下人会觉得:“执事之好士也如此,执事之待士以礼如此,执事之使人不枉其性而能有容如此,执事之欲成人之名如此,执事之厚于故旧如此。”这是从张建封的角度谈。另一方面,天下会觉得:“韩愈之识其所依归也如此,韩愈之不谄屈于富贵之人如此,韩愈之贤能使其主待之以礼如此,则死于执事之门无悔也。”这又是从自身的角度谈。用今天的话讲,您采纳了我的意见,就是“双赢”。您礼贤下士,从善如流,有容乃大;我不谄不屈,不卑不亢,辅弼有功。韩愈说得头头是道,如此“热闹”,但节度使有没有答应,不得而知。

之后,韩愈又对张建封打马球进谏,不但作诗,还有上书。打马球是唐代极流行的娱乐运动。韩愈谏击球的诗是《汴泗交流赠张仆射》。这首诗有点长,而且相对来说,韩愈的诗都比较难读难懂。但是,诗确是好诗。简单讲,此诗用了汉赋“劝百讽一”的手法,对于张建封打马球的英姿勃发,大大赞叹了一番,什么“侧身转臂著马腹,霹雳应手神珠驰”,真是写得神采飞动,犹如健儿。节度使看了,当很舒服。只是在最后四句,略微规劝忠告了一下:打马球只是游戏,忠臣还是应该上马杀贼啊。如果您把击球的这股火热劲头,放在为国打仗上,岂不是更好?

客观讲,韩愈的“讽”,是含蓄的,规劝也算得体。张建封也不是“油盐不进”,他居然回了首《酬韩校书愈打球歌》,可谓“放下身段”,显示气度。其中说“儒生疑我新发狂,武夫爱我生雄光”,等于风趣地“回绝”了韩愈的进谏。这运动强身健体,有什么不好?最后四句“韩生讶我为斯艺,劝我徐驱作安计。不知戎事竟何成,且愧吾人一言惠”,张建封也不是深闭固拒,起码表示了韩愈的进谏是惠人的良言。

与诗相比,更加直接的,是进谏书信。韩愈径直对张建封说,打马球“有危堕之忧,有激射之虞,小者伤面目,大者残形躯”。马球真是危险运动,轻者面目受伤,重则摔下马来,导致身体残疾。韩愈如此直白地劝谏,话就更不好听了,张建封看了注定不会欢喜。

徐州幕中的酒席宴会也是常有的,韩愈诗中写道:“妖姬坐左右,柔指发哀弹。酒肴虽日陈,感激宁为欢。”显而易见,韩愈虽然坐在宴席上,却心不在焉。那些粉白黛绿的歌姬环坐左右,弹奏歌唱,但韩愈毫不挂怀!他对于这种很多人喜欢的吃喝玩乐,深深厌弃。

还有一首送给张建封的诗《赠张徐州莫辞酒》,韩愈话里有话:

莫辞酒,此会固难同。

请看女工机上帛,半作军人旗上红。

莫辞酒,谁为君王之爪牙?

春雷三月不作响,战士岂得来还家?

看出来了吗?“莫辞酒”是正话反说,说白了,其实就是规劝:“您别喝了!”您是君王的“爪牙”,辅佐之臣,您要指挥战士打仗啊!特别是在国家有事的时候,不能“春雷三月不作响”呀。这跟前面对击马球的劝说,如出一辙。

如把这几篇诗文串起来看,在徐州幕时,韩愈已是“刺儿头”,个性张扬,胆识过人,敢言旁人不敢言者。韩愈一谏再谏,节度使是否从善如流?恐怕不可能。张建封此时年纪已大,官位又隆,所谓“中朝大官老于事”,从他耽于享乐来看,颇具“奢靡之风”,恐怕早已失去进取之心。他对韩愈的谏诤,不会当回事。但韩愈该讲还是讲,无所畏避。洪兴祖《韩子年谱》说韩愈:“黜于徐,盖以鲠言无所忌,虽建封之知己,亦不能容也。”说明双方闹得很僵。一个值得注意的情况是,董晋去世后,韩愈作了《董公行状》;但张建封亡故,韩愈无诗无文,没有任何表示。如果说韩愈后来跟张节度使有不愉快,甚至闹些龃龉,都在情理之中。

贞元十六年(800年)五月,张建封去世,徐州旋变乱,留后郑通诚被杀,韩愈因略早离开,又一次侥幸躲过危险。两度幕府历险,危险都迫在眉睫。徐州之乱,应该让韩愈更深刻地看清了一些事情,特别是对藩镇之乱,应有切肤之痛。国之弊政,韩愈看得清楚,心急如焚,但何时才能得到机会,为国为君进策除弊呢?

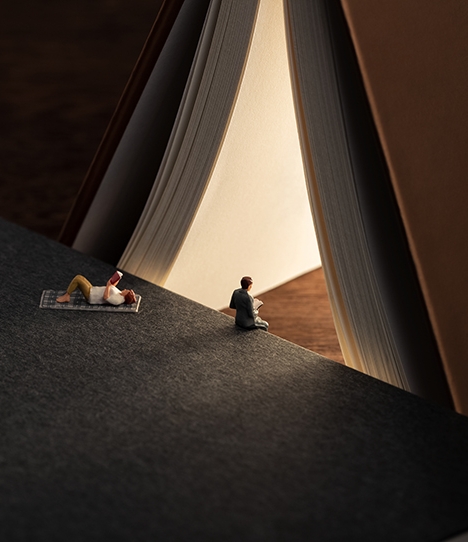

本书作者谷曙光为中国人民大学国学院教授,长期从事中国古代文学与文化研究,兼具学术深度与大众表达能力。《大唐孤勇者:韩愈传》通过“人物肖像+精神剖析+朋友圈互文”的结构方式,为我们还原了一个既熟悉又陌生的韩愈:不是“祠庙里吃冷猪肉”的古人,而是有血有肉、有喜怒哀乐、亦庄亦谐的“我们身边人”。

全书分为“人设”“文章”“朋友圈”三大部分,语言平实,结构清晰,既适合一般读者品读,也不失思想高度。特别是在“孤勇”这一主线的贯穿下,整部书体现出强烈的精神感召力:韩愈的精神不只是“旧时风骨”,更是一种可以穿越时代的文化力量。