北京十月文艺出版社出版的《流俗地》出版当年就加印5次,从第二年开始每个月都在加印,通过几场关键的活动,这位国内读者了解并不多的马华作家的作品,赚足了口碑和销量。目前本书豆瓣18000人打出9.2高分。这篇编辑手记,记录了《流俗地》从出版到人气爆棚的三年全过程。

一篇虽迟但到的编辑手记

2021年,《流俗地》出版,担心国内读者对紫书老师了解不多,曾想以编辑手记的形式记录出版的过程,所幸那时候做的几场关键活动反响很好,当年就加印了5次。

2022年,我们再版《告别的年代》——紫书老师十余年前的首部长篇小说,我在那本书里看到了一位年轻作家的锋利,想以《告别的年代》和《流俗地》写作家的成长与转变,后来想,这该是评论家做的事情。

2023年,《野菩萨》再版,这本书的出版工作由团队里另一位编辑姝婷老师具体负责,我好像失去了写编辑手记的资格。

就这样一搁再搁。直到今年2月《出版商务周报》的朋友发来邀请,我才意识到这篇文章有了非写不可的理由。

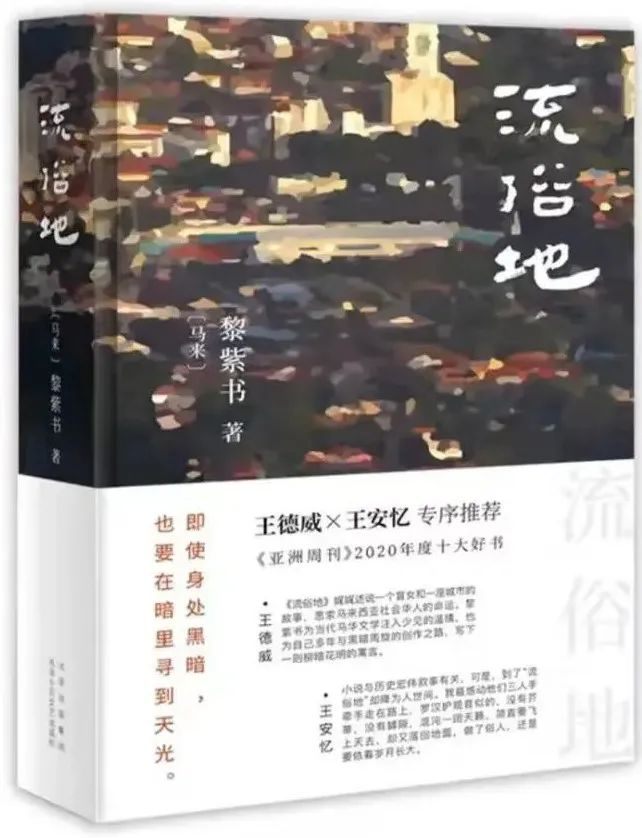

《流俗地》

[马来] 黎紫书 著

北京十月文艺出版社

华语文学的惊喜收获

2020年《山花》杂志的李晁老师为《流俗地》发了一条朋友圈,大赞它的文学品质并为它寻求出版合作,玉成老师看到后要来稿子,迅速地读完并申报选题,在一众的竞争者中签下作品,交到我的手上。——这是后来我才知道的事情,当时只是玉成老师说有一部马来西亚作家的书稿,问我愿不愿意做。

那是我来社里的第二年,接触的都是国内作家的作品,没有犹豫便答应下来。我几乎在一瞬间被作者的文字拉到锡都,拉到楼上楼,拉到盲女银霞的身边。屏着气做完审稿工作,我在一审意见里写“这是华语文学的惊喜收获”。最初的封面文案里我放上了这句话,有老师担心定位太高,容易给读者造成心理落差,最终定为“王德威×王安忆 诚挚作序”。

原本的腰封上还有一句话,“人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的”。那天我和设计师严瑾改了一下午封面,插空做完征订的PPT。走在回家的路上,收到领导的微信“一句话营销语不行”。无奈的“社畜”仰天深吸一口气,准备迎接晚上的加班,阳光透过树叶的缝隙打在我的脸上,耳机里是周柏豪的《天光》,于是有了“即使身处黑暗,也要在暗里寻到天光”。好像那一天的我,才真正和银霞建立了某种情感的连接。

《流俗地》出版一个月后,杂志的编辑朋友通过我向紫书老师约稿,我和紫书老师加上微信。为了写这篇编辑手记,我找出我们最初的对话。当我还在以职场专用Emoji礼貌社交的时候,紫书老师发来“婧婧!”“许多人跟我提你,都说你是个好姑娘!”“谢谢你为《流俗地》出的力!”“你会不会觉得那篇后记,我有点大言不惭?”“我要看真人才能确认你是不是真的是个好姑娘!”……

《流俗地》的作者,微信里的紫书老师,似乎截然不同。我拿着手机愣在座位上,扭头问玉成老师:“紫书老师这么……这么活泼吗?”

作家黎紫书

赚足人气的首场活动

书出版之后的第一场营销活动至关重要,要为它奠定口碑,至少赚足人气。我们看到新京报·文化客厅的推送,何怀宏、李厚辰、简里里三位嘉宾对谈《仅此一生》,直播观看量和活动回顾的阅读量都不错,平台的调性和《流俗地》也契合,我们觉得可以在这个平台邀做一场新书发布会。

在《流俗地》出版之前,浙江大学(简称“浙大”)的翟业军教授就在浙大为这部小说举办了一场研讨会,于是新书发布会的嘉宾主持人选,我们第一个想到的就是翟老师。后来在一次聚会上聊起这本书,翟老师说他最初看到这部小说的心情是“激动,非常激动”!而新书发布会的其他两位嘉宾,我们顺利地请到著名作家王安忆老师和复旦大学陈思和教授。

王安忆老师对《流俗地》给予了极高的评价,她从这本书里预感到马来西亚作者会有一个新的世界,一个新的领域。王安忆老师曾在怡保的一座中国庙里,看到一个四十来岁男子,穿着宽松的短裤、一双拖鞋,好像上衣的扣子都没扣,他走进庙里,跪下来磕头。王安忆老师说,她觉得那个地方充满了故事,可是她进入不了,而这些故事在《流俗地》中遍地皆是。《流俗地》让她看到生活的本相。

作家王安忆在直播活动中高度评价《流俗地》

陈思和教授是马来西亚花踪文学奖的多届评委,他在这部小说的叙述中看到一个民间的社会。他从小说最后,银霞在黑暗的电梯里,对顾老师说“欢迎你来到我的世界”,看到不同于以往作家写平民生活时的悲天悯人,《流俗地》“即便写庸常生活中饱经苦难之人,仍然充满勇气和力量”,他在这本书里读到一种气象,很多回响。

发布会的间隙读者听到几声猫叫,在直播间留言“是不是紫书老师家的橘猫”。直播的最后紫书老师抱来她的猫和大家见面,那个场景和《流俗地》结尾普乃的出现也形成了某种呼应。紫书老师原本是“狗派”中人,为了抢救自家狗狗,不惜与恶犬搏斗;后来因环境不许可,她只能养猫,便加入了“猫派”,认猫为子。有一次和紫书老师聊起猫,她说“看着它们睡觉,会想‘好吧,让我去辛苦,让我去应付这污糟糟的世界,保你们有这样平静安逸的生活’”。

房里先是一片静寂,然后那猫说——

喵呜。

图片多平台活动口碑发酵

新书发布会后,《流俗地》的口碑逐渐发酵,在豆瓣、小红书、微博等平台不断有读者自发晒书,我们紧接着策划了几场重点活动。从对紫书老师熟悉的嘉宾入手,联合各平台达人,集中推荐。

《流俗地》第一次读者团购

2021年11月我们联合单向空间,邀请马家辉老师和紫书老师做了一场线上对谈。老友见面,总是少不了互相“吐槽”和开玩笑,这场活动也成了反响最特别、“梗”最密的一场。

马家辉:紫书是非常特别的,我第一次碰到这样的对谈活动的对手,因为平常对方都是预先提醒我,家辉认真一点,都唯恐我太不认真、不严肃。只有紫书,在前一个钟头警告我,家辉请你不要那么严肃。我只好应你的要求,万一我讲话讲错了,讲得冒犯了,你不要在意。在意也没办法,你远在怡保,我在地球的不算另外一个角落,你也没办法跟我算账。

……

我讲到这里。

黎紫书:谢谢你。

马家辉:你的狗没叫了?连你的狗都睡着了。

黎紫书:狗当然是很尊敬你的,你说话的时候它就停下来了。

马家辉:你是骂我,你说我懂得狗语。怎么搞的,几年没见你这么坏。

马家辉、黎紫书对谈

2022年开始,《流俗地》每个月都在加印,考虑到即将到来的“618”大促,6月,我们在多个平台做了集中的推广活动。

先是在豆瓣请紫书老师与同为马华作家的黄锦树老师、贺淑芳老师做“南洋万镜——热带的记忆在他们笔下返潮”入驻活动,又联合B站up主@光明森林做了首场共读活动,同时请紫书老师与@光妹、@李乌鸦爱学习、@春小喜做直播分享。

在豆瓣入驻活动里,读者们在入驻帖留下各自的问题,紫书老师集中时间线上回答。真诚的作者必然召唤真诚的读者,那个帖子里有读者的不吝赞美,有紫书老师的坦然接受,有读者深入阅读文本后的提问,也有紫书老师诚恳动情的回答。她会在回答的时候根据读者的提问切换繁体中文和简体中文,也会在活动结束后,等到北京时间凌晨两点,读者们大都睡去之后再次上线,尽可能地回答所有的提问。

“我的志愿是在有生之年至少写出三部长篇。我不知道自己的有生之年还剩下多少,但我肯定每写一部长篇都会耗去我一些阳寿。上帝给了我一点写作的恩赐,但显然没有给我写长篇小说的体魄,所以每次想到要写长篇,我心里都特别挣扎,觉得好像要拿命去交换似的。”

“活在四季的书”

和@光妹做的共读活动中,责编玉成老师和我、营销编辑王昊老师,化身“卧龙”“凤雏”和群里的读者分享了《流俗地》的点点滴滴。

“《流俗地》的封面以马来西亚小城的俯拍图为基础,把照片处理为矢量图,再以书脊为中心,把封面和封底的色调处理为明暗两面。一面是白昼,亦为人性善面,一面为黑夜,象征着人性的暗角。同时,我们以盲文的形式在封面起鼓‘流俗地’三个字,呼应小说中的盲女银霞学盲文的经历。最开始我们想在扉页做盲文设计,几番打样对比,我们去掉了护封,直接在皮壳上做起鼓,这样大家揭开腰封阅读的时候,正好可以摸到盲文,更能感受盲女银霞的世界,也许可以把这叫作沉浸式阅读,也是我们为读者埋下的一个小小惊喜。”

“《流俗地》的封面工艺顺序是印刷—起鼓—糊壳—压板,温度低时,胶水蒸发的时间长,皮壳容易变形,所以压板的时间更长。四季温度不同,工厂压板的时间就会相应调整。如果你的书起鼓不是很明显,那它也许就是在冬天诞生的。”

于是在那个共读群里,《流俗地》有了一个浪漫的说法——活在四季的书。

《流俗地》扉页起鼓打样照片

七座城市、九场活动的“黎紫书中国行”

后来,《流俗地》的口碑节节攀升,斩获的奖项、入选的榜单连连不断,也顺利售出了影视版权。我们又联合豆瓣、单向空间、网易三三、硬核读书会、人民文学出版社邀请梁文道、笛安、张怡微、石一枫等嘉宾做了多场直播活动,播客文化有限、螺丝在拧紧、一席上节目的收听量也很可观。

2023年,我们终于迎来和紫书老师面对面交流的机会。

3月,她在微博公布自己的行程,希望去到低调而有个性的书店,得到大家的热切推荐,都希望与这位可爱的作家线下一见。综合紫书老师的心愿、读者的盼望、嘉宾的时间,我们制定了七座城市、九场活动的“黎紫书中国行”方案,经西安、成都、广州、上海、杭州、南京,再返回北京,先后邀请了许知远、弋舟、罗伟章、龙扬志、李乌鸦、陈子善、毛尖、项静、桑格格、鲁敏、何平、徐则臣、张悦然等嘉宾,与她进行深度对谈。

8月正值暑假,能参与线下活动的读者相对较多,结合各平台的暑期和开学季的促销活动,“黎紫书中国行”活动场场爆满,销售也迎来一个高峰。其间的欣喜、感动是可以另外再写一篇文章的了,在这里我想记录最后那天的两件事。

一是紫书老师和我们的故事。收官活动的那个白天,是第八届北京十月文学月启幕,她作为第三届“十月签约作家”出席活动。因为知道她不喜欢那样的社交场合,也因为第二天她就要离京,我们约定了五年之后再见。我带上了拍立得,准备在她走完必要的流程后带她出来,一起合影纪念。赶往收官活动的路上,小伙伴问她会不会想念我们,她说不会,乔叶老师探过身去,说紫书老师是“反矫情达人”。后来她把照片带去了马来西亚,又带到了美国。

二是紫书老师和读者的故事。“去年夏天的时候,我是复旦创意写作专业赴德国交流的一名学生,那时我几乎放弃写小说了,因为怎么写都觉得不好。恰逢豆瓣有《流俗地》活动,我就鼓起勇气把一篇小说私信给紫书老师并请求指点。紫书老师的温柔超乎想象,她直接同意了,和我开了线上改稿会,非常真诚地说了我那篇小说的很多优缺点。后来那部修改后的小说得了京师-牛津‘完美世界’青年文学之星颁发的奖项,今年我又因为这篇小说考入了北京师范大学国际写作中心,成为余华老师的学生。紫书老师曾邮件回复我:‘你不妨向未来的自己借一点底气,你能硬着头皮联系我,说明你多少是勇敢而坚决的人,这个路你一定能走下去。’这句话我一直记得,它指引着我写小说的道路。”

黎紫书中国行北京站

好读者回馈好作者

五年之约提前完成,2023年12月,紫书老师获第三届北京大学王默人-周安仪世界华文文学奖,她又一次来到北京。

中国行的活动,她对谈了很多嘉宾,与读者的交流却相对少。她曾在半天的空档拎着行李独自去苏州,去一位微博读者推荐的书店坐坐。那天下午他们喝咖啡、聊文学、聊生活,她说这是那段经历中具有特别意义的奢侈时光。

借着她来京,借着她的生日,我们想给她办一场特别的派对。壁炉、蜡烛、热红酒、蛋糕,我们希望营造一个温暖的夜晚,让读者和她有充分交流的时间和空间。

在报名链接里,我们设置了这样三个问题:

“你读过黎紫书的哪本书?”

“你想来参加活动的理由是?”

“如果你能来到现场参加活动,最想问作家的问题是?”

后台的报名表格里,有中文系的研究生,有刚生完孩子想要重新融入社会的年轻母亲,有I人科幻编辑,有即将高考的高中生,有感到迷茫的青年作家。我摘取了一些回答发给她,她说,现在我感觉到这活动有点意思了。

后来我们在活动群里分享照片,也收获了参与读者满满的反馈。“今年活动现场Top1是十月文艺给黎紫书老师做的围炉共读了。编辑、营销、作者都好好哦,细节的用心都感受到了,是会留下幸福体验的活动。想记下来。”“来来回回我要坐大概三十个小时的火车,不过腰酸背痛也都被周六晚上的两个小时治好了。”“这次活动是我第一次强烈地感受到了作为倾听者的满足感和获得感。用双耳听,也正是银霞所说的‘欢迎你来到我的世界’。”“问答环节结束老师说一定要把我的话完整摘进最后的文字记录里,说特别特别感动能有这样回馈的读者,就像投板球远远地被我接中。这些瞬间我会记一辈子的。”

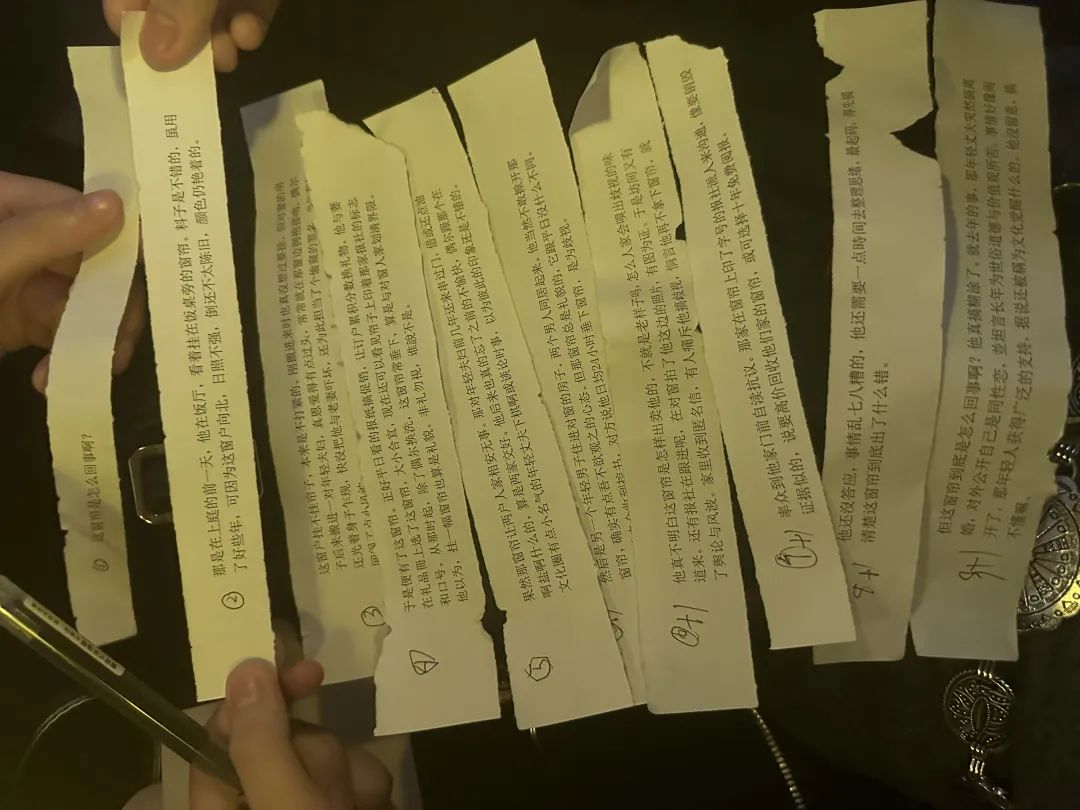

那天活动有一个开局“破冰”游戏,我们选了一篇紫书老师的微型小说,按句子剪裁开,每人拿一句拼接起来,借着游戏我们介绍了微型小说,预告了她的新书。

微型小说拼贴游戏

她说,“微型小说是我永远长不大的小情人。我爱微型小说,而且也是因为有过(认真)书写微型小说的经验,我才能交出《流俗地》这部长篇来。它让我学习珍视每一个字,尽可能让每一个简单的字承载更多的作用和意义;也是它让我懂得了该怎样在文字中隐藏,或甚至消解我的‘卖弄’。”

她的微型小说集将在今年出版,又一个值得期待的时刻。